皆さんこんにちは。

エンタです。

先日から一気に寒くなってきて、とりあえずネックウォーマーをセットしました!(首に)

来週からは電熱ベスト装備しようと思っています!

閑話休題

今回が最後の地滑り対策の基本シリーズ

切り盛り抜き刺し

覚えましたか?w

最後は我々の専門の刺し!です。

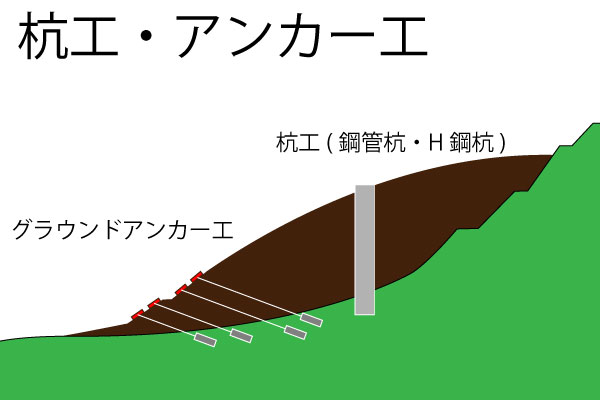

刺しはグラウンドアンカー工や杭工になります。

杭工は比較的大きな滑りに対して行われます。

経験では直径1000㎜の鋼管杭や、直径600㎜のH鋼杭、直径2000㎜の深礎杭などを施工したことがあります。

施工はどちらも同じようなやり方で、ダウンザホールハンマーなどを用いて垂直に削孔します。

深礎杭だけは手やミニバックホーなどをライナープレート内に入れて掘削していきます。

所定の削孔長を確保したら、鋼管やH鋼、鉄筋篭を入れて全体をコンクリートなどで充填します。

これを設計で決まっている水平ピッチ(距離)に何本も打って行きます。

これだけです。

これが山から滑ろうとしてくる土塊を止めてくれる訳です。

工法としては非常にシンプルでわかりやすいですよね。

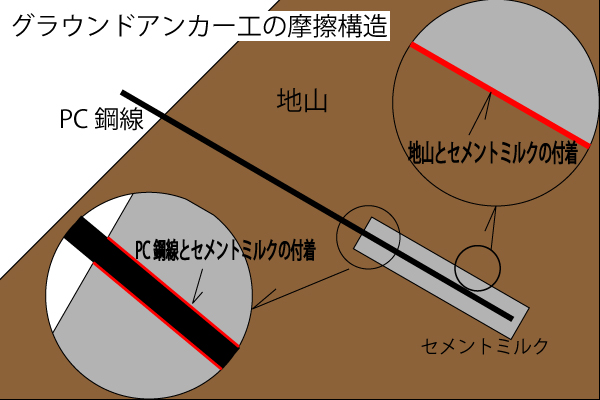

言わずもがな、グラウンドアンカー工!

地山をギュッと締め付けて動かないようにする工法ですね。

地山のしっかりした部分に定着をもって行き、地表面からPC鋼線を引張り緊張力(プレストレス)を与えます。

グラウンドアンカーの材料の種類によっては力の加わり方が違うのですが、基本構造は大体同じです。

地表面の受圧は受圧板や法枠が一般的です。

たまに重力式擁壁などに打つ場合もあります。

切り盛り抜き刺し

を考えつつ施工するともっと現場が面白くなります。

そして抑止工・抑制工をしっかり知る事で崩れにくい山を作る!

って事がよくわかると思います。

かつて施工した山がなぜ崩れたのか?

施工中の山がなぜ崩れようとしているのか?

なぜこの擁壁は倒れようとしているのか?

簡単に分かると思います。

そしてどのように対策すればいいか?ってシンプルに答えが出ますよね。

もっと現場の構造を想像しながら施工して行きましょう!

それではまた

P.S

今回はTwitterでの非常に分かりやすい説明を頂きました。

それを丸パクリと言う形で再現させていただき、本当にありがとうございます。

この様な有益情報は惜しみなくパクって行きたいと思っております!(許可取りますw)

地すべり対策工の合言葉!

『切ってダメなら盛ってみろ!盛ってダメなら抜いてみろ!抜いてダメなら最後は刺せ!』

略して、『切り盛り抜き刺し』

『地すべりの基本だから覚えておきなさい』と、学生時代に教わりました!

※実際はまず水を抜くのが優先ですね。 pic.twitter.com/vjE5htHnhD

— shohei⛰️地すべり調査隊 (@Landslidiiing) November 26, 2022