皆さんこんにちは。

エンタです。

現在施工中のザブトン枠

基本試験→ザブトン枠→足場→グラウンドアンカーまで1社で出来るとホント管理者は楽ですよね。

と言っても悪い部分も有るんです。

それは得意不得意が出てきます。

やはり法面は良いけど、足場は遅いって言うのが一番のネック。

そこからアンカーはサクッと行けるけど、機械降ろすのに手間取るとかw

得手不得手が出るのでトータルは同じくらいの速さか、ちょっと早いくらい。

って思っていますが、監督側の手間、書類、調整の必要性がグッと減りますね。

しばらくはもっと足場材(単管パイプ)買わなくちゃモードですw

前回の続きです。

今回は設計です。

恐らく一般の皆さんもここは気になる所だと思います。

お金も大事ですが、設計は安全面の部分なのでお金に行くまでもう少しお付き合い下さい。

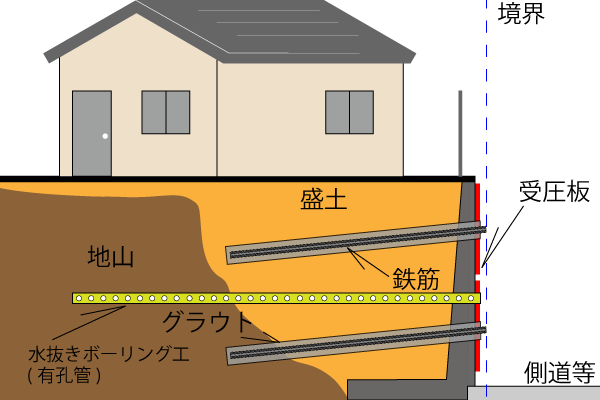

断面上ではこんな感じの施工は実際どんな感じになるのか?

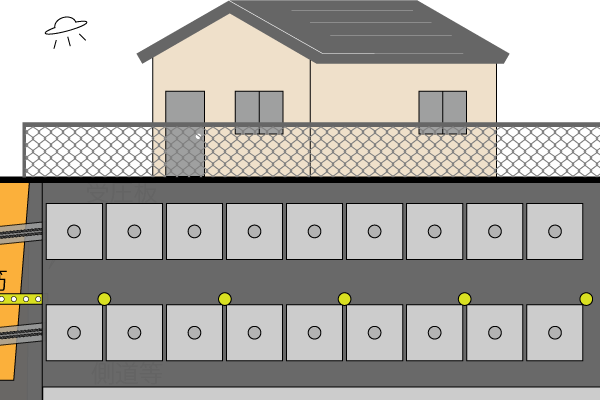

先日の「その6」で削孔していた現場の仕上がりです。

家下部の杭の関係があるので杭を避けつつの打設です。(ピッチがまちまち)

ここは全面的に倒れてきていたので全面にしっかり打設しました。

上部にブロックがありますが、そこの分の荷重も考えての施工です。

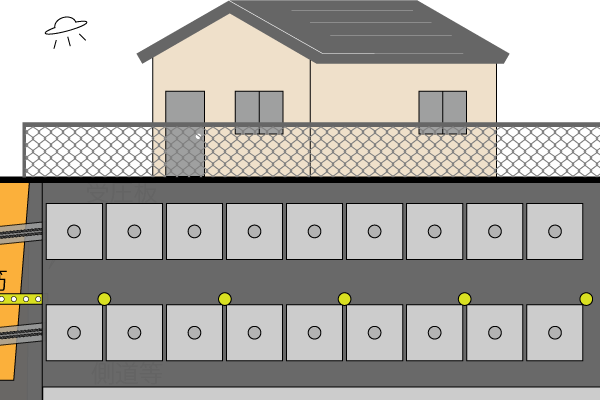

断面からの正面イメージ図です。

この受圧板のレギュラーサイズが967㎜です。(詳しくはこちら)

ザックリ全面を網羅しています。

ココの擁壁延長は約10mです。

受圧板のピッチは1mピッチ。

水抜きのピッチは2mピッチです。

設計ではこの擁壁の崩壊を止めるには1断面に対して2本打設すれば止められると言う計算をしているとします。

それを横に展開していくとこの様な設置になります。

そして設計の段階で2m打設するのか、6m打設するのかはその場所の土質によって左右されます。

当然ですが長ければ長いほど高くなります。

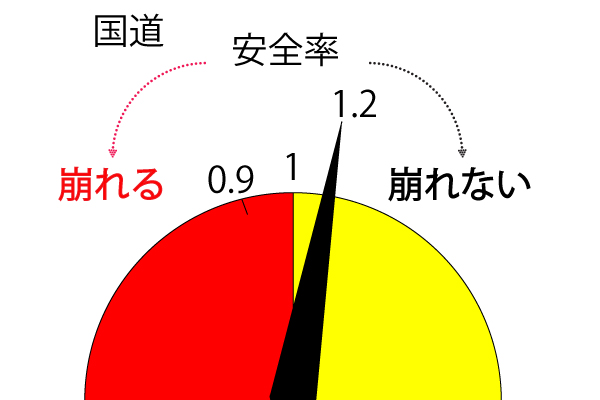

安全率の調整(考え方)は難しくて、私は基本1.2としています。

この理由は公共(国道)での基本は1.2

1が現状としそれを補強することで1.2まで持っていけば崩れないよね?って考え方です。

レッドゾーンの場合は最低でも1.2出ないとイエローゾーンになりません。(経験上)

それを加味すると道路に面している擁壁で有った場合も1.2

安全率を上げると当然施工金額も上がります。

しかし、役所に開発許可申請する時は必ず言われます。

なぜこの安全率なのか?って

役所的には1.15(市道)よりも高けりゃ問題ない(お金を出さないから)ので説明せずとも通る。。。

金額の折り合いでもう少し安全率下げて金額を抑えたいと言う施主は今の所いないのでこのままの考えとしています。

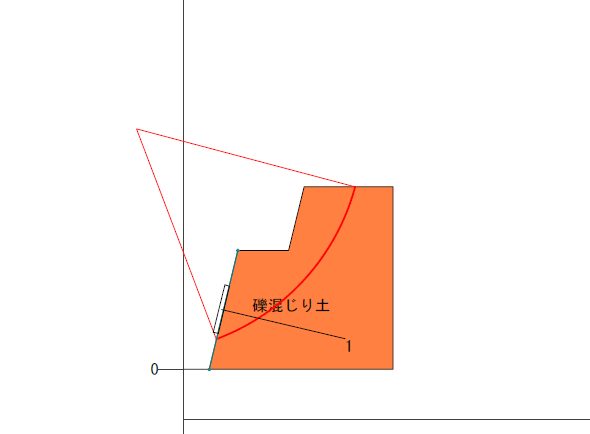

法面工事では一般的な想定滑りを決めてその分の土塊が滑らない様に設計を決めます。

私は基本的に全て設計断面で設計してから配置や本数、長さを決めています。

NEXCOの経験的手法という手もあるのですが、高額(超過剰気味)になりすぎるので、採用していません。

鉄筋挿入工の基本構造と原理 ~簡単に鉄筋挿入工とはなんぞや!?~

この断面と安全率を決めて、ここからやっと図面を書きます!

図面を書いたら数量計算。

そしてお金を弾く段階に移ります。

仮に

この絵の通りで行きます。

鉄筋挿入工 5m

上段:9本×5m=45m

下段:9本×5m=45m

水抜きボーリング工:5本×4m=20m

受圧板:18枚

これが設計数量です。

ここからお金を弾いて行きます。

それではまた。