皆さんこんにちは。

エンタです。

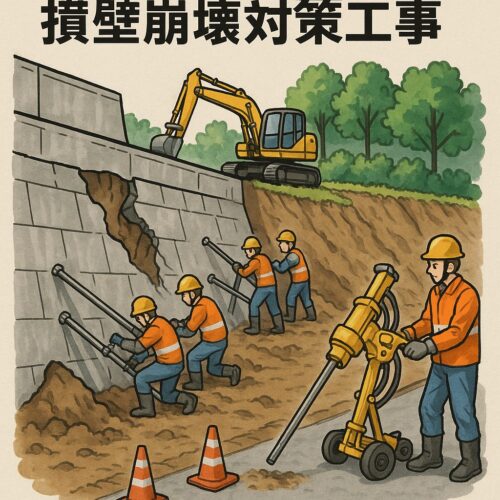

擁壁の事を書き出したら、早く対策を!!!?

という事で、1個ずつ順番に対策を書いていきます。

前回の続きです。

1.石積擁壁

モルダム工

前回も書いた様に、石積は「個」です。

コレを「連」に変える必要があります。

目地にモルタルを入れればって思われがちがですが、目地はクソの役にも立ちません!

目地を全てハツって石の奥から注入していくモルダム工法が一番効果的です。

↑↑↑↑↑↑↑↑奥側は無施工、手前はモルダム工施工済です。

施主が左右で違うので施工範囲がここまでw

施工前

施工後

基本的に悪い部分(弱い部分)は全て取り除きモルダムを注入して行くので、かなり頑強に接着されます。

実施強度として、現場での採取した圧縮強度試験では40~50N/㎟出ています!

このモルダム工法の良い所は、狭小な場所でも施工が出来ると言う点です。

住宅との幅が30センチ(人がはいれば)でも施工出来ます!

最近では公共事業などでも幅広く使用されているので安心感は抜群です。

石積のドボク模型実験がありますので見て下さい。

健全な空石積みに振動(地震等の外的要因に見立てた)を与えた実験

モルタル等の接着力の弱い充填剤で注入補強したことを想定した実験

接着力の高い充填剤(モルダム)で注入補強したことを想定した実験

| 実験は、株式会社藤井基礎設計事務所の藤井社長(土質及び基礎の技術士)です。

土木学会的にはかなり有名人なので調べて頂ければすぐに分かると思います。 |

モルダム工法がいかに有効かがよく分かる実験です。

今までは個の石で部分的に土の流出(崩壊)を抑えていたモノが、

石積全てを連結し面となった場合、1つの疑似擁壁になりました。

コレがモルダム工法です。

連続性が生まれ面で押さえるから強いのがこの工法の特徴です。

モルタル吹付工

石積の面積が広く、施工スペースがかなり確保出来る場所であればモルタル吹付工も有効的です。

また、モルダム工が適さない石積もたまにありますので、その時にはモルタル吹付工。

モルタル吹付工の場合、石積の全面にモルタルを吹付けます。

私がよく推奨しているのは、ラス金網を張った後に、鉄筋を組みます。

石積であれば、洗浄後に鉄筋を組んだ後の上にラス網をは張っても問題ありません。

モルタルの表面に鉄筋が近いほど表面強度は強くなりますが、最低かぶりも必要なので真ん中くらいが良いでしょう。

鉄筋のピッチは□300㎜以下がオススメです。

ラス金網の意味はモルタル吹付全体の連続性の維持と施工中のモルタル剥離防止や付着しやすい様に設置します。

コレは公共事業でも必ず施工します。

仮設で施工する場合はラス網無しの場合もありますが、基本的に本設(永久)はラス網は必須です。

鉄筋の意味はモルタルにもっと曲げ強度を持たせる意味で設置しています。

石積の場合は特に個なのでそれを連結させたる意味ではやはり鉄筋が有った方がかなり安全率が上がります!

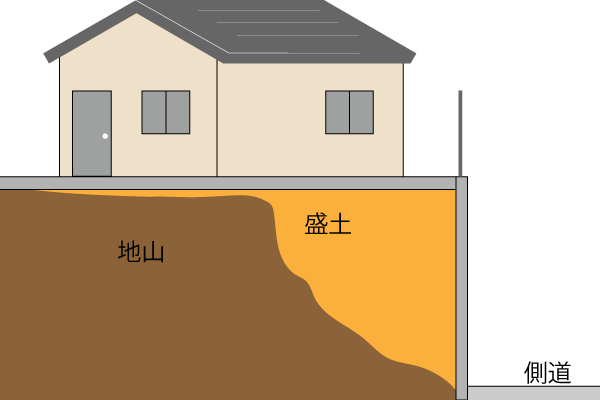

住宅等の場合、石積裏の状況やその他の重量も不確定要素がかなり多い!

最低限の対策をしつつ、非常事態にも耐えうる構造が大事だと思っています。

住宅でのモルタル吹付工は、ラス張り+鉄筋組+吹付厚さ10cm以上が鉄板だと思って下さい。

当然水抜きは別に入れる必要が有ります。

参考までに、

通常のモルタル吹付工このプラントヤードは延長20m、幅5m程度必要です。

スクイズポンプでの簡易吹付プラントであれば、生コン車両も含め延長10m程度です。

モルダム工の場合は全長3m程度有ればプラントは組めます。

それではまた。