皆さんこんにちは。

エンタです。

また社会保険料があがりますねー

我々公共建設業者は有無も言わずにドーンと天引きされるので恐ろしいですよねーw

頑張って収めていきましょうwww

閑話休題

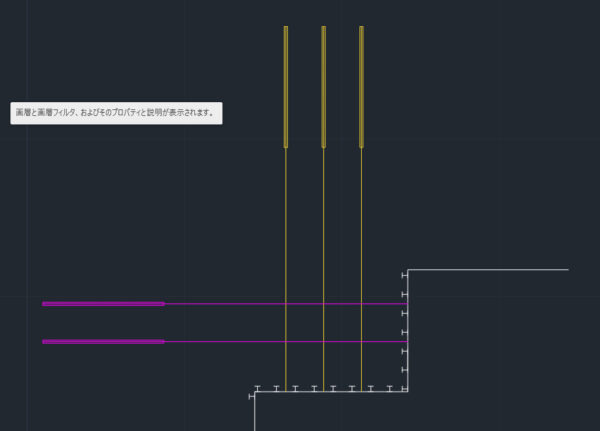

最近仮設アンカーを設計することが多く、角がある面に困るんですよねー

例えばこんな感じですね。

まぁこう言う時は打設角度を変えて打設するんですが、どこで干渉するかを考えないと設置出来ません。

この辺がもの凄く難しい判断になるんです。

以前までは正面図と側面図を書いて照らし合わせて確認していました。

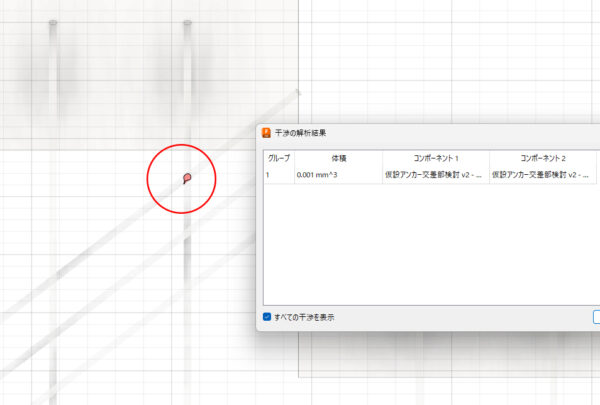

今は、3DCadを使用して確認出来るので簡単になんとかなります。

↑の図は3DCadで書いて干渉検知機能を使いました。

赤○のところが色が出ています。

ココが干渉します。

アンカーの場合、少し太めに作図して描くと安全側(干渉しない)に働くのそのようにしています。

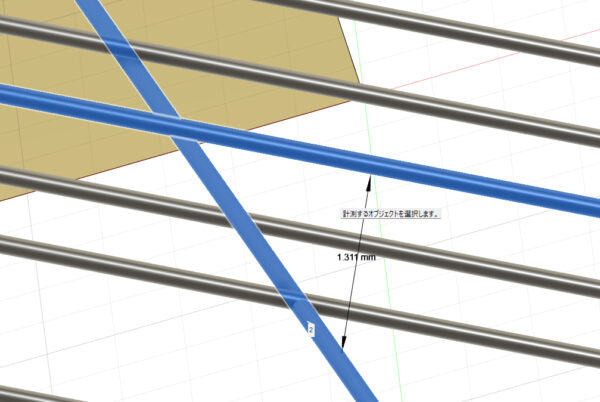

これを見れば一発で干渉箇所が分かり、干渉しそうな箇所の長さまで正確に分かります。

横との交差の部分で一番近い距離が測っています。

まぁ1.3mも離れていれば問題ありませんが、1㎝とかもあります。

干渉はしてないけど、怖いですよねw

削孔によっての孔曲がりとかもあるので。

そんな時は1本ずつ角度を変えます。

角度を変えるときは出来る限り浅い方向にすれば緊張荷重が減る方向になるので上に持っていくように。

(境界線越境には注意)

建設DXはこれはこれで役にたって仕事の簡素化はされています。

ただ、根本はまだまだですよね。

ほんのすこーし楽になっただけですね。

もっと楽になりたいですよね。

それにはもっと勉強が必要になってきます。

新しい技術を使うための勉強です。

今後はもっと新しい技術が入ってきて、付いて行けない人はほっとかれますw

僕らがジジイのジジイになるまで新しい何かを習得しつつ新しい土木を、法面をやって行ければと思います。

常に勉強ですよ^^

それではまた。