皆さんこんにちは。

エンタです。

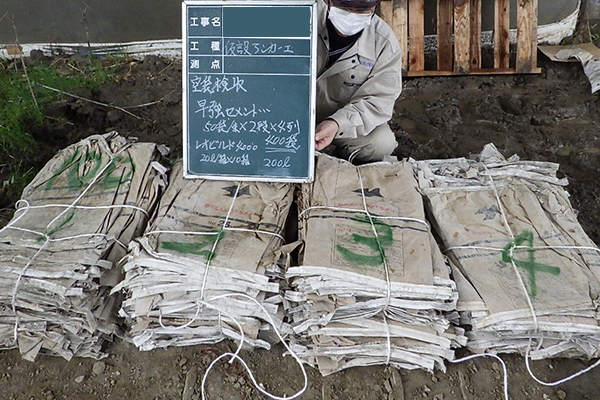

最近よく聞かれるのが空袋検収どうしてますか?

昔はロス率って言うのがあったんです。

まぁ今も有りますけどw

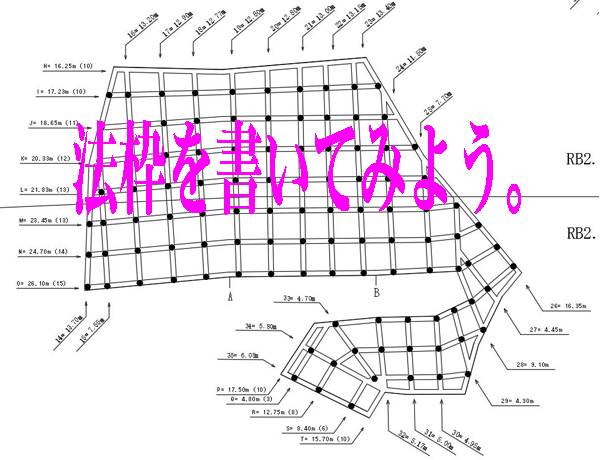

我々の工事においてまず重視されるのは、設計図書です。

設計図書はよく見るコレです。

コレの中に書かれている数字と材料が全てです。

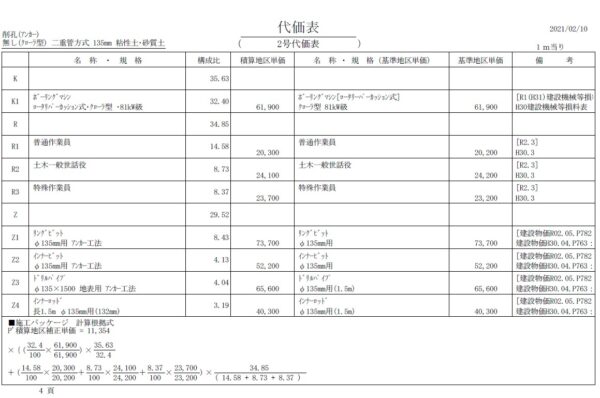

これを基本に見て行くと最近の吹付工や注入工は市場単価で計算されています。

市場単価とは施工パッケージ(SP)と表示されています。

これは簡単な話、施工ロスも全てひっくるめて1年間変わらない単価って事です。

数量が変われば金額も増減します。数量×市場単価=請負金

数量が増えたからと言ってロスが増えてるとか、減ってるとか関係ありません。

市場単価ですから、ロス率なんて概念はありません。

昔はロス率○○割とか書かれていました。

当然今でも、工種に寄っては書かれています。

法枠の場合で例えば、まずラス張りしますよね。

ラス張りの市場単価は「1000m2以上(標準) 制約無 法面清掃有(補正無)」の条件で1,760円/m2です。(愛知県)

これには材料のラス網やアンカーピンも含まれております。

施工する山が綺麗な切土だった場合、ラス網のロスが1.2割程度だった場合入荷した数量で写真撮ってなんら問題ありません。

特に我々の様なオッサン世代はロスに敏感になっていると思いますがw、昔はラス網の材料ロスは1.4割でした。

だから入荷も1.4割増しで注文しましたよね?

空袋も同じです。施工した分だけの空袋で十分なんです。

□300で1000mの法枠を施工したとします。

ロス無しで4,428袋のセメントの空袋が必要な訳です。

仮に、ロスが無かった場合でも4,428袋あれば問題ありません。(実施は1割前後はあるかな?)

(これを下回ると市場単価以下の材料費となる為おかしな事になるので気を付けてw)

私の経験ですが、市場単価になってからはロスが云々とか言う検査官や役所担当者もほぼいなくなりました。

いるのは、昔のロス率を引きずっている元請けの監督ですw

市場単価になった以上はロス率の概念は無くなったと思ってもイイと思います。

設計以上使っていれば問題無いと言うことです。

ただし、設計図書において積上げ積算の場合は話が変わります。

昔のロス率を適応されている場合があるので特殊工法等の場合は十分気を付けて下さい。

それではまた。