皆さんこんにちは。

エンタです。

先日から、多言語ブログも書いてますw

まぁ同じ内容の翻訳ですが、日本の法面屋の理解を外国人労働者にw

最近は、ベトナム、中国、アメリカ、ネパール、韓国からのアクセスもあるので法面屋を世界へw

って思いつつ、イロイロ思案中です。

スペーサの意味

法面で使用しているスペーサーってどの様に考えていますか??

だいたいの皆さんはラス網を真ん中に持っていくモノと考えていますよね?

半分合っています。

半分は訳ワカランのですが。。。

このラス網を真ん中に持っていく理由は実は有りません!w

コレは昭和の時代にラス金網を図面に書く際に断面図に分かりやすく書いたのが、始まり。

昔は、スペーサー無かったので網を引っ張りながら吹付していました。

そして、検査で網の位置が悪いと指摘し出したことで一気に吹付厚さの真ん中が正義!とw

矛 盾

ココで矛盾が!?

ラス網止めているアンカーピンの部分は土に埋まってたり、地山にくっ付いていますよね!?

その時どうするの??

そしてラス網に強度無いのにどうしてそこまでコダワル必要が??

最近の傾向

まぁラス網の位置にコダワル検査官はほぼ居ないように思います。

そもそも山にモルタルが馴染み安くするためのモノですからね~

施工時に剥落したり垂れたりしないためのモノ。

真ん中にある必要すらなくてw

ただし、ラス網が表層に近いほどクラックは入りにくい傾向にはなります。

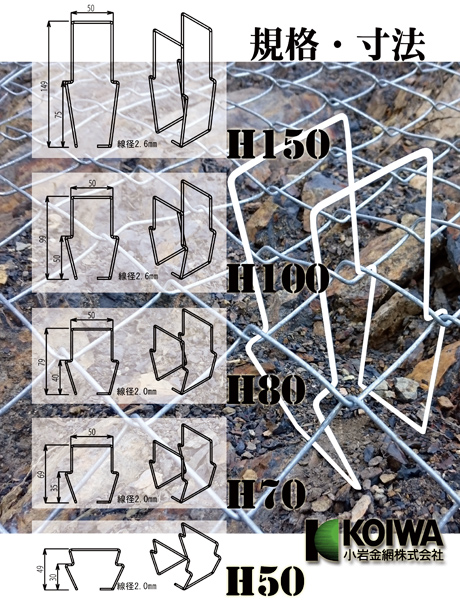

ただ最近のスペーサの意味合いは吹付厚さの確保!

未熟な外国人労働者がノズルを持って吹く際の目安ですね。

コレは非常に大事です。

例えば吹付厚100㎜を吹くのに、熟練ならある程度均等に吹けるでしょう。

しかし、吹付1,2年の人が吹くには非常に難しい!

スペーサを設置すればするほど吹付厚は確保出来ます。

これは間違いないですね。

スペーサーを隠せば100㎜以上は確保出来ますからね。

私のオススメは1m2当りに2個程度が良いでしょう。

この辺が最低ラインで、ノズルが未熟であれば有るほどそう言った材料で対応する。

出来形の確保を確実に行う。

その他の方法

亜鉛メッキの検測ピンも使われています。

この方法はかなり古い方法なんですが、いまだに亜鉛メッキ仕様として存在しているようです。

コレはちょっとく詳しく書きたいので次回にw

それではまた。