皆さんこんにちは。

エンタです。

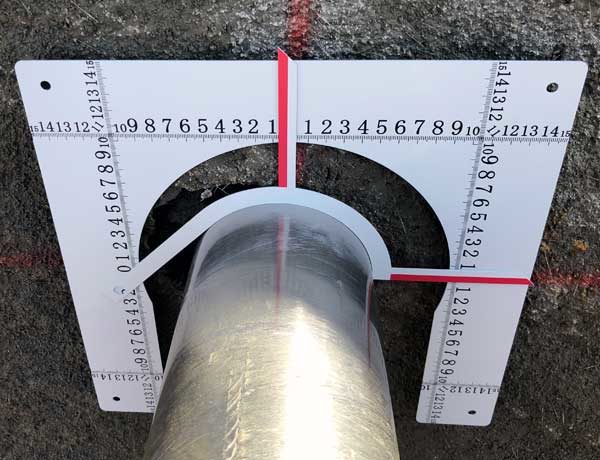

アンカースケールを使用して施工管理しています。

削孔径はφ90(公称径)なので90用の矢印プレートを使用しています。

光波で立会をして、位置を確定します。座標値とかは算出して下さい。

確定した位置が0,0(x,y)の位置です。

役所にこの事を説明しておくと分かりやすいですね。

それを基準に写真の様に上下左右に水平、垂直に線を引きます。

削孔完了後に(途中でもOK)削孔長、削孔角度、配置誤差をまとめて確認!

削孔長測定です。

削孔角度を測定します。

配置誤差を測定します。

これでアンカー工における出来形管理は終了です。

毎回出来形終了出来るようであればラクですよね。(特に書類整理時)

いつも配置誤差を気にしていませんでしたか?

写真どうやって撮ろうか?どの様に測定しようか?役所が納得するか?

アンカースケールを使用する際の絶対条件は、設計打設位置を正確に出す事です。

それさえ正確であれば問題ありません。

アンカースケールは設計打設位置に対する実施打設位置との差を測定しています。

そう言えば大体の役所は納得しますし、特に何か言われる事はありません。(ヘンクツな人は知りませんw)

ケーシングで測定すると中のアンカー体の位置が変わらないの!?

と言われますが、ほぼ変わりません。

ちょっと解りにくいかも知れませんが、打設後にPC鋼線がしっかり真ん中に来るように位置を固定します。

上からPPロープでひっぱたりしています。

たったこれだけで十分ほぼ真ん中に行きます。

もともとが、削孔径φ90で配置誤差±100の規格値です。

実施径φ96ですが、実際は半径の分以上は移動出来ません。

ようはPC鋼線が48㎜以上芯からは離れないんです。

仮にX軸、Y軸が48㎜でも配置誤差は68㎜です。(X,Yが48㎜行くことはゼッタイにありませんけどw)

施工管理は少しでも正確にかつ分かりやすく簡単にする事が大事です。

ややこしいことを分かりやすくするだけで検査官の評価もだいぶ違いますよ?

分かりにくい事を簡単にするのがプロですよね。

それではまた。

毎回思うのですが設計打設位置ってどうやって出すんですかね?

平面的なXとY座標を斜面に再現するのは不可能だとおもいます。

法面に対して直角方向で配置計画をたてる訳ですから法面の不陸があればXY座標で再現は出来ませんよね?

一体、皆さんはどのようにして計画打設位置を出しているんですかね?

よろしければ、ご教授お願いいたします。

いつもありがとうございます。

グラウンドアンカー工における位置出し方法はブログで書かせて頂きます。

よろしくお願いします。