皆さんこんにちは。

エンタです。

グラウンドアンカー工における本当の設置位置は。。。思ったんとちゃう!(その1)

前回の続きです。

緊張時のバラツキを取りあえず一気に無くすための方法知っていますか?

なんのバラツキって、そりゃ緊張管理図ですよw

まぁバラついたところでドーでも良いのですが、立会とかで良い数字を出したい!

もしも上限下限を外れたら!!???

って思うまだまだ若い技術者もいます。

その方達の為に書いていこうと思いますw

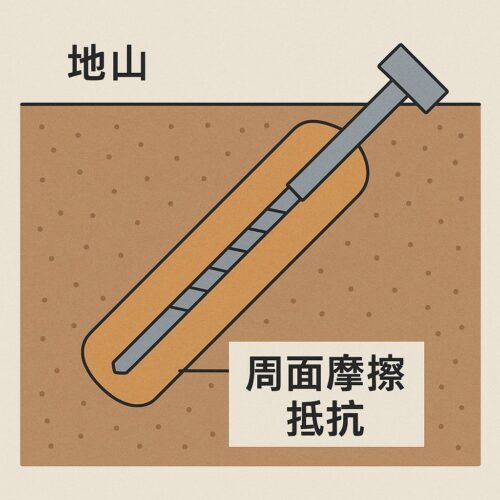

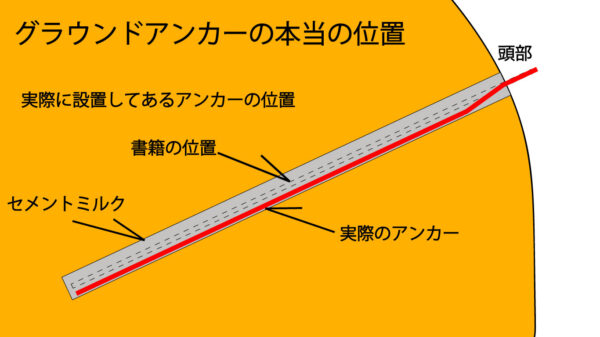

前回の絵でグラウンドアンカーはこの様になっているんです。

それをPV鋼線を1回か2回ほど設計荷重まで引張るんです!

そして少しの時間保持します。

例えば、役所が立会で来る少し前に設計荷重もしくは計画最大試験荷重まで緊張します。

その時に、

初期荷重(①油圧シリンダー測定)→最大荷重(②シリンダー測定)→初期荷重(③シリンダー測定)

と言う風に緊張します。

この時に、ダイヤルゲージなどは使用せずにシリンダーを測定してください。

そして最大荷重②ー初期荷重③=弾性変位を見て下さい。

それが理論値の±10%上限下限に入っているかどうかです。

緊張時は荷重が下がって行ったりしますので、しっかり荷重を保持してください。

たったこれだけの事でデータは安定しやすいです。

役所立会する前に計画最大荷重まで引張って置くことが大事です。

なぜこんな事するかというと、PC鋼線に付いたゴミやたわみ、曲がりなどの引っかかりの原因が馴染むんです。

ポリホースの中で馴染んで正常化されていきます。

たったこれだけでw

始めて引張るPC鋼線は正常ではないと思って下さいw(言い過ぎ?)

1度引張って確認し、馴染ませて試験が始まるんです!

それではまた。