皆さんこんにちは。

エンタです。

見てきました!

アーズ棒の加締めの部分ですね。

と言っても、丸鋼鉄筋に穴を開けてアース線を通しているだけでした。

そして、ヘッド部分も確認してきました。

確実に鉄筋でした!w

しかも、見て下さい。

アース線をカシメているだけのアース棒ですよ!

極端な話ですが、我々お馴染みのφ16×400の主アンカーにアース線を、

巻き付けて結束線や番線でカシメてもOKと言う事ですよ。

これではアースは取れないって言われるんでしょうが、実際は取れてます。(鉄であればOK)

1級電気工事士(某超大手電機工事屋)が言っているので間違いないです。

やはり今後は太い丸鋼で作ろうと決意がwww

ただ、亜鉛メッキの場合は銅メッキに比べて導電率が劣るようです。

劣るので多めに打設したりして表面積を稼ぐことが大事なようです。

それではまた。

毎日更新を楽しみにしてます。アースは抵抗値がポイントとなるので地球(地面)へどれだけ電気を流せるか?逃がせるか?で決まります。土質、地質によっても変わります。土木の現場で使う大きな発電機はきちんとアースが取れていないと漏電すると感電します。雨とかで濡れていて漏電してるとかなり危険です。発電機から直接電源を取らないようにして後付けで漏電付き遮断機を取り付けてそれから電源を取るのもお勧めです。大手の安全管理でも土木関係の人は電気は苦手な多いですからねぇ~

いつもありがとうございます。

うちの場合ですが、まず発電機から分電盤に行きます。

全ての機器は遮断機を2箇所通るのでだいたい大丈夫です。発電機のアースと分電盤のアースがありますから。

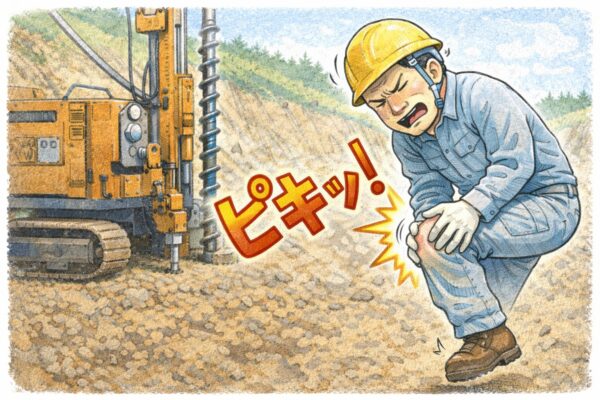

ただ、大型機削孔機の油圧ユニットは60KVAのキャプタイヤなのでそれだけは発電機直接ですね。

アースはと言うか、電気は見えないので難しいですねw

まぁ今回プロにイロイロと教えて頂いたので非常に勉強になりました。

うちの社員にもしっかり周知しておきます!w