皆さんこんにちは。

エンタです。

今回から勝手に始めました、「法面工の問題」

このシリーズは私が監督だった頃に竣工検査時に言われた様々な問いや質問に対し、

答えを書いていこうと言うシリーズです。

参考になればと思っています^^

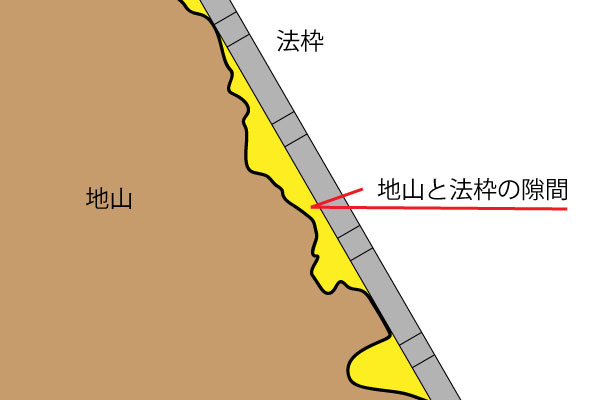

上記の様な地山に法枠工□300を設置しました。

設置の方法は、地山の高い部分に合わせて設置し、

法枠と地山の隙間の部分(黄色)の低い部分は吹付時に法枠と同時にモルタルで不陸を埋めました。

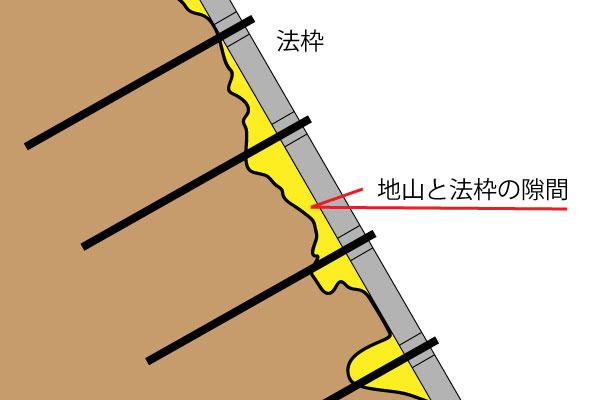

法枠施工後に交点に鉄筋挿入工を施工します。

鉄筋挿入工は3.0mです。

問題です。

竣工検査時に検査官に言われました。

「あれ?法枠がメチャクチャ厚いよね?鉄筋挿入工の出来形不足なんじゃないの??」

皆さんはどの様に答えますか?

考えて見て下さい^^

答えをコメント欄書いてみて下さい。

大事な事は、正解・不正解ではなく、考えを吐き出すことです。

入れたら、出すんですw(インプット・アウトプット)

それではまた。

リアルエンタの法面管理塾参加者

現在:25人

法枠工を施工後に削孔するので、出来高は満足している。一様のり勾配での施工の考え方についてつぎに解説する。法枠工ありの補強材の引張耐力は、(1)不動地山での引き抜き抵抗力、(2)補強材料の許容引張力を比較して決定する。2m間隔の法枠交点に打設の場合、引張耐力は、一般に(1)で決まる。補強材をすべり面に直角に打設したほうが不動地山への定着を長く取れるため、抑止力が大きくなる。また、一様のり勾配により鉄筋の曲げ加工が不要かつ削孔の施工性からも法枠に直角に打設が好ましい。このため、一様のり勾配とし、枠下面をモルタル調整している。 先生どうですか?

ありがとうございます。

出来形が満足していると言うのなぜ言えるのか?が争点ですw

設計的な考えとしては問題無いですが、設計理論を竣工検査官に言って納得してもらえますか?

恐らく検査官はポカーンだと思います。

仰ることはよく分かりますが、もっと根本的な話しです。

想定するすべり面深度がわからないのですが、おそらく「法枠下面から不安定層と評価し挿入長を決めており、安定層への挿入長に不足はない(=安定計算上問題ない)」ということでしょうか?

ありがとうございます。

検査での検査官の質問ですのでその辺は聞かれる事は有りません。

もっと簡単でもっと端的な感じです^^

法枠工背面の黄色い部分は、法枠工本体の吹付と同時施工になっていますが、不陸調整の置き換え工にあたるため、地山の一部(人工)であると説明するケースが多いです。そのため、地山を削孔しているので、鉄筋挿入工の削孔長不足にはなりませんとお話しています。

吹付により地山重量が重くなるのでは、という意見もありましたが、そもそも不陸部にも本来地山があったものとして設計しているので、面的に斜面を押さえる法枠工では、問題ないですとお話しています。

法枠工施工前に、あまり切土面が芳しくない場合には、貧配合のモルタルにて不陸調整を行うこともあります。

ありがとうございます。

100点!!!!