皆さんこんにちは。

エンタです。

今日でGW終了です!

明日は仕事開始です!

身体よりも気持ちが上がって来ないので明日は十分気を付けて仕事しましょう^^

閑話休題

先日からの引き続きで、今回はやっと吹付ですねw

実際は、法枠の補修と言う作業があるのですが、それは割愛ですねw

(網の下から漏れてくるモルタルを止める為に補修)

吹付を行う際は、基本は法尻からとされています。

が、実際はしっかり清掃を行いながら吹付すれば法面上部からでも問題ありません。

法尻から吹付けするメリットは、吹付ロスが下に落ちるので法枠の中に入りにくいと言う点です。

この吹付ロスというのは、プラントで練ったモルタル(セメント・砂・水)を機械からホースを使用して圧送します。

このような感じの約2インチ(φ48)のホースの中をエアーの圧力(約0.7Mpa)で押して出します。

その際に、多少分離してしまいます。

ホースが2本(40m)とかならまだ良いのですが、距離が伸びれば伸びるほどロスが多くなります。

吹付自体は200m程度なら高圧コンプレッサーなどを使用して吹付けすることは可能です。

現場の条件によってはある程度中距離、長距離も吹付可能で、それ以上の場合は大手の特許工法で500m以上も吹くことが可能です。

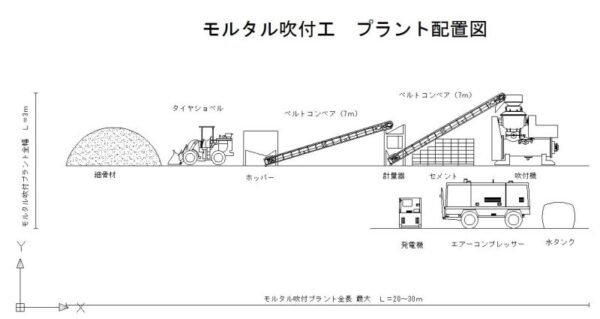

上記吹付プラントは生コン車仕様になっていますが、通常ですと

生コン車の所に砂ホッパーがあって、

砂ホッパー⇒ベルトコンベア⇒砂計量器⇒ベルトコンベア⇒吹付機

CAD図が欲しい方は弊社HPの開発⇒ダウンロードに入っています。

コンプレッサーの標準は100馬力で、北越工業の規格だとPDS390Sと言う2t弱のコンプレッサーになります。

発電機は45KVAか60KVAを使用します。

上記写真の様に数量が少ない場合やセメントや砂が入りにくい場合は、

生コン工場から生モルタルかもしくは空練モルタルを買い施工する事も多々有ります。

生モルタルは水が加水して有りますが、空練モルタルは水が加水していない為、

写真の様に計量して水を加水する必要があります。

プラントが全体的に20~30m有るのでそれなりのヤードが必要ですが、

スクイズポンプと生コン車のセットで10m以下のプラントの設置も可能です。

狭小地とかは特にこの方法で施工しています。(特に関東は多いと思います)

プラントで長くなりすぎたので、明日は配合から書いていきます。

サクッと一連でも良いのですが、この辺はしっかり把握(認識)して欲しいのでしっかり書いておきます。

明日は配合からですかね~w

それではまた。