皆さんこんにちは。

エンタです。

先日から小田原です!

小田原で石積崩壊対策補強工事をやっているんですが、一部コンクリート補修も入っています。

その為、千葉から左官仕事で応援をもらいました!

吉田官業のよっちゃんです!

真っ黒の特殊プレミックスモルタルを塗りつけて、我々土木では考えられない10㎜の仕上げをやってもらっています。

やはりプロってすごいなーって思いつつ眺めてましたw

閑話休題

パッカーの作り方講座(その5)

前回は先端でした。

今回は定着長部と自由長部の境目です。

この境目って実は結構難しいんです。

だいたい漏れるのはここからです。

実際は先端がしっかり締まっていれば、上部が多少漏れてても定着体としては大丈夫ですが、

加圧時に圧力ゲージが上がりきらないです。(上げすぎもダメですけど)

加圧時は出来るだけ0.2Mpaは超えない方が良いです。

0.5Mpaで注入ホースが爆ぜます!(実験済み)

そしてそれ以上で緊結部分が壊れる可能性かなり高くなります。

加圧しても削孔径以上は大きくなりませんし、

0.2Mpa以上はパッカー自体の網目が広がって逸脱するだけです。

上部が漏れていても大丈夫と言う理由は、

下部緊結部分壊れてなければセメントミルクの重量でパッカーは確実に膨らみます。

ただ上が開いているという状態なだけです。

見たことありませんが、全体のセメントミルク重量だけでかなり加圧されている

と言う事は物理的に分かりますよね?

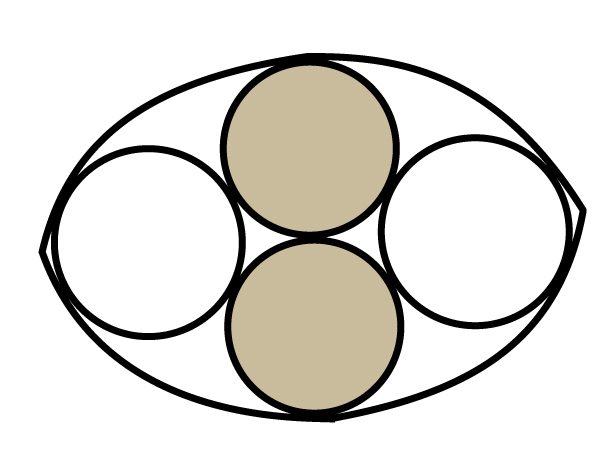

パッカー作成時の断面です。

例えば色つきの断面がPC鋼より線で、その横が注入ホースだとします。

注入用のホースと確認用のホースが2本あります。

パッカーをかぶせたらこんな感じで隙間ダラケになります。

それをスパンシールで埋めて漏れないようにするんです。

※スパンシール=ブチルゴム

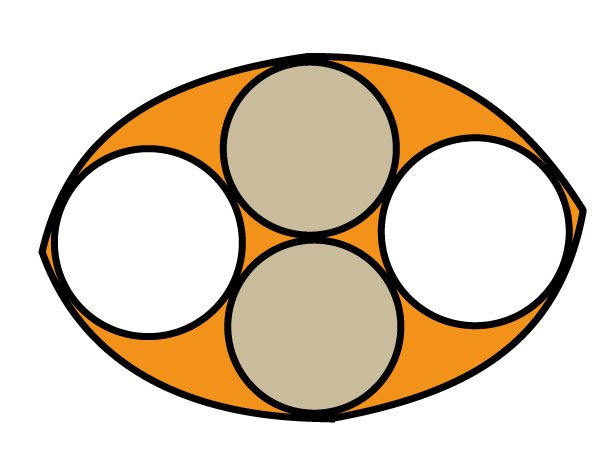

オレンジの部分がスパンシールになります。

意外にコレが難しいんですよ。

若い子に教えながらの作業ですw

この作業は地味で面倒ですが、大事な部分なので。

必ず1本の外周をスパンシールが回るように取り付けます。

スパンシール同士がくっつけば隙間が無くなります。

最終的にこんな感じの団子状になります。

スパンシールがしっかり付くようにして下さい。

この後はついにパッカーをかぶせていきます。

それではまた。