皆さんこんにちは。

エンタです。

先日からある現場で基本試験しています。

グラウンドアンカー工の基本試験ってやったことがありますか?

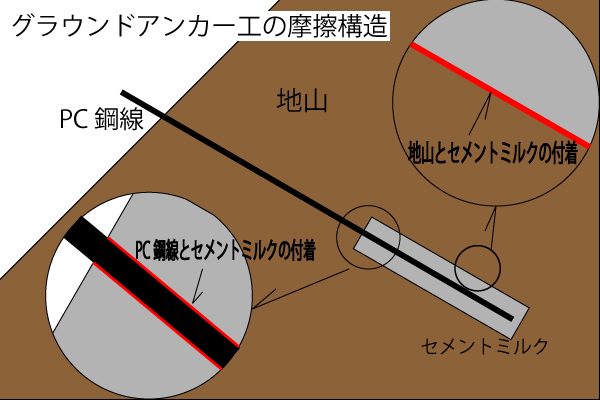

こういったグラウンドアンカー工を行う上で、大事な部分は定着層なんです。

それを確認するための基本試験なんですが、基本試験で分かることは周面摩擦力(τタウ)です。

(グラウンドアンカー工をあまり知らない方向けに書いています。)

この基本試験における周面摩擦の確認とは地山とグラウトになります。

グラウトとPC鋼線は分かっています。

地山とグラウトの場合、施工する地域や場所で変わり、N値でも変わってきます。

グラウンドアンカー工を施工するにあたり設計で基本試験がある場合は実施。

そしてその結果をみてアンカー体の長さを決定します。

だいたいの現場は過去の実績(周辺の現場)や当該現場での地質調査ボーリングの資料で算出します。

が、設計計算が古い、実績が少ない、データがない、等などの理由で基本試験は実施されます。

と言っても代表的な推定値もあるのでだいたいはコレ↓を使用しますけど。

イメージとしてはN値が高ければ摩擦もあると言う事です。

基本試験実施方法として、ザックリ書きます。

1、設計の定着部まで削孔。

2、定着部に定着長1mのアンカーを挿入。(他のやり方もあります。)

3、定着部1mよりも真後ろのゴムパッカーを膨らませる。

4、定着部のみグラウト注入。

5、自由長部は注入しない。(自由長部を洗う場合もある)

6、グラウトの強度確認を待つ

7、受圧板を設置し、緊張する。

8、基本は引き抜けるまで緊張するが、安全のため降伏引張力の0.9倍以下に荷重は設定する。

9、引き抜けたときの荷重を把握する。抜けない場合は設計と同等もしくはそれ以上。

10、試験で得られた周面摩擦抵抗値τを使用して再度設計計算を行いアンカー長を定める。

これが一連の流れの基本試験です。

ザックリわかってもらえれば、いざ現場で施工する際も不安にならなくて良いと思います。

グラウンドアンカー工は山の中の見えない部分で作用するモノなので面白いです。

こうやって地山の数値を理論的に導き出す事は非常に興味深い。

だから私はこの工種好きなんだろうなって思いますw

自分で削孔して緊張して数値見て再計算できるって楽しいですよね?w

皆さんもぜひ基本試験するときは最後(安定計算)までやってみて下さい。

周面摩擦の数字を変えるだけで簡単に計算出来ます。

そうするとグラウンドアンカーをより一層把握できる気がします!

それではまた。