皆さんこんにちは。

エンタです。

まだシース管使用していますか?

私は以前からこの話しをしているのですが、先日ちょっと計算してみました。

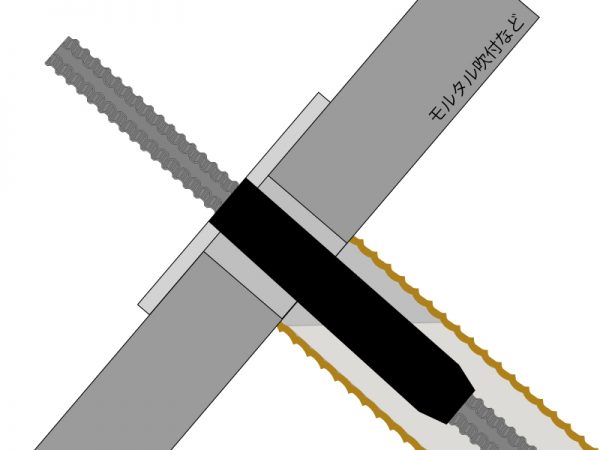

シース+先端キャップの部分はグラウトに付着しません。

シース管=200㎜

先端キャップ=20㎜

この部分だけ引いて鉄筋の付着を計算します。

| 鉄筋の許容付着力 | |

| 鉄筋4m | 許容付着力応力×周長×定着長=引張荷重 |

| D19 | 1,600KN/m2×0.019m×π×4.00=382.1KN |

| シース管+キャップ | 1,600KN/m2×0.019m×π×3.78=361.1KN |

鉄筋長を4mの場合で計算します。

約5%ほど付着力が無くなりました。

実際の設計では安全率があるのである程度大丈夫ではあります。

問題は設計では4m(だとして)で計算して有るにも関わらず、

実際に使用する鉄筋の付着は220㎜少ないんです。

コレって本当に良いんですか??って思うんです。

鉄筋は4mを使用しています。

しかしシース管や先端キャップを使用する事により摩擦が減るって不安全側です。

全く意味のないモノを取り付けてるってホント税金の無駄だなーって思う部分ですね^^;

最近のグラウンドアンカー工に置いて経年劣化の一番の劣化箇所は頭部背面です。

ココをいかに守るかにチカラを入れている現状の中で、

鉄筋挿入工のシース管使用する部分は中空に浮いて裸の状態です。

全定着のはずの鉄筋がシース管によって阻害されるってどーなんだろうって思います。

そろそろマジで建設コンサルタントの方に気付いて欲しいです。

古(いにしえ)から伝わっている図面を使用せずに、

しっかり確認しこう言った無駄なモノを省いた図面を使用して下さいw

それではまた。