皆さんこんにちは。

エンタです。

削孔長の考え方で訳が分からない方が結構いますので解説してみたいと思います。

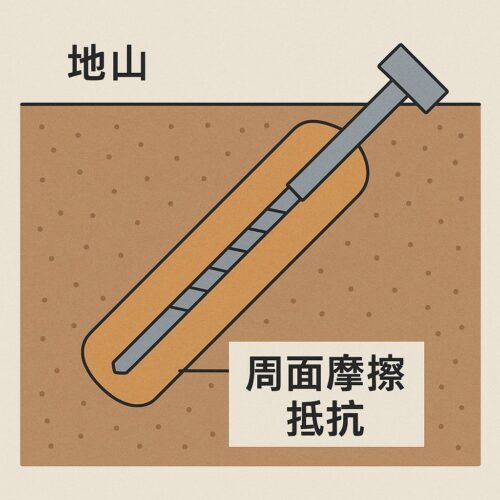

根本的な話から話していきます。

削孔長とは削孔した長さです。

ではなぜ、削孔長検尺が分かりにくいのか!

それは、残尺があるからなんです!

聞いたことない方には残尺すら????って感じですよねw

削孔用のケーシングが1.5mです。

しかし、機械の特性上1.2m以上削孔出来ないとします。

と言う事は、0.3mだけ余ります。

この余りは機械が足場の都合で山によれなかった。(近寄ることが出来ない)もしくは機械の特性上これ以上山に近づけなかった距離なんです。

この場合、全長1.5mですが、削孔長は1.2mで、残尺が0.3mだと言う事になります。

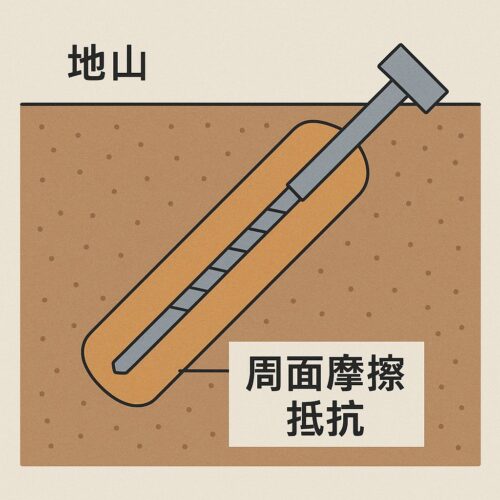

実際のアンカー削孔で例えてみます。

削孔長を測っています。

検尺棒がケーシングの最底面までツッコんであります。

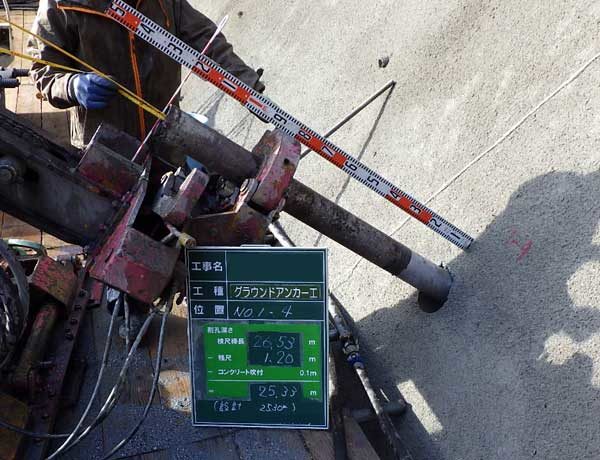

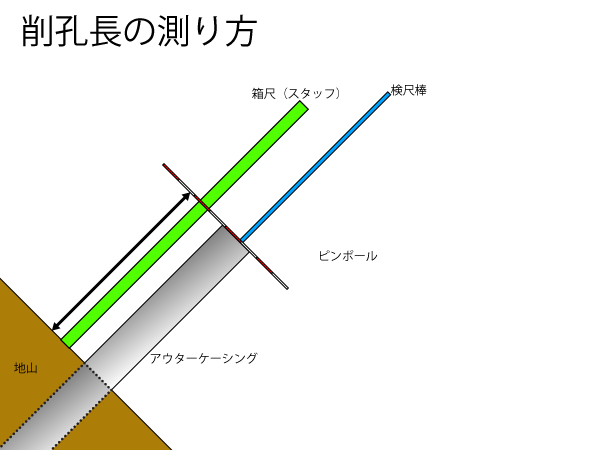

上の写真を絵で描くとこんな感じですね。

黒の矢印が残尺で、水色の矢印が全長になります。

元請けさんでどうやって検尺棒を入れてるのか?って言われますが、原理は簡単です。

スーパーイエローの先端に巻き尺を取り付けているだけです。

そして、最底面に到達時点で巻き尺テープを軽く引っぱるとピンッとテープが張るので深度を測ることが出来ます。

削孔長は、ケーシングの全長(水色矢印)からケーシングが地山から出ている分(黒色矢印)を差し引いた数字です。

上記写真の場合だと、

検尺棒:26.53m(水色矢印)

残 尺:1.20m(黒色矢印)

削孔長:25.33m(コンクリート吹付厚からの設計)

この様になります。(構造物を差し引く場合もあります。)

この写真を見て下さい。

コレも26.53mの写真です。

パッと見て分かりますか?

26.6mが見えているので、その目盛りから9・・8・・・7・・・6・・・5・・・4・・・3・・・

って数えて始めて分かりますよね?

コレが上の写真と同じ状態ので絵です。

検尺棒(最底面まで入っています)があって、ケーシングの残尺を箱尺で測定しています。

おいおい、普通じゃねーか!って言われそうですが、まぁ普通ですねw

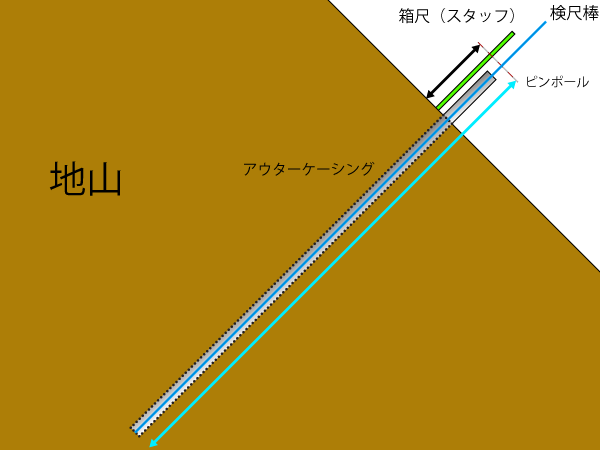

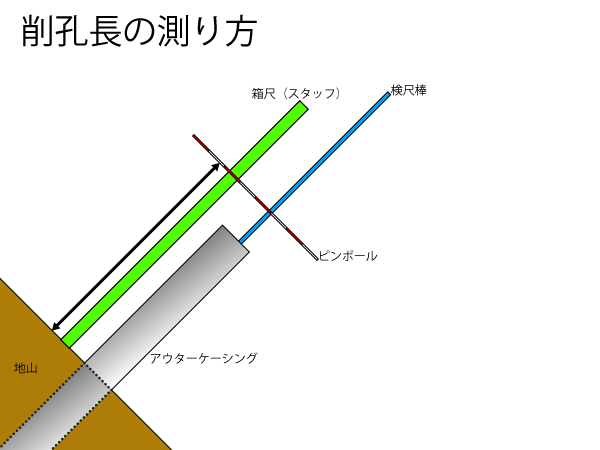

ではコレではどうでしょうか?

数値はさっきと違いますが、検尺している位置が違いますよね?

目盛りを読んでみて下さい。

どうでしょうか?

どちらが判りやすいですか?

巻き尺の下の数字が読めると一瞬で読めますよね。

絵にするとこんな感じです。

何が言いたいかと言うと、ケーシングの出の長さにこだわることは無いと言う事です。

出来形管理写真で大事な事はわかりやすさ!

一目見て分かる写真であれば検査官も素通りですw

それが、「ん?これは・・・・」って写真は分かりにくいって事です。

よくいますけど、ケーシングの長さにこだわる監督います。ケーシングは予定長通りピッタリで!ってw

悪いとは言いません。それが当たり前だと思ってやっている?もしくはそれが分かりやすいと思っているかも知れません。

しかし、最終的に検査をするのは、評価をするのは元請けの監督や役所の担当者では無く検査官です。

検査官の思考を停止させるくらいの写真の撮り方が出来れば点数も上がってくんでしょうね!w

それではまた。