皆さんこんにちは。

エンタです。

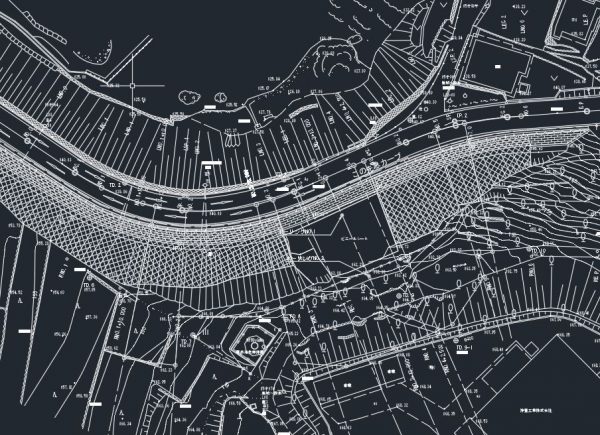

最近ある設計の方が、アンカー等の打設位置の座標を図面表示を求められるそうです。

コレ意味あるんか?

って言われたので書いてみよう思います。

法面上の座標値は有った方が良いのか?

座標は有った方が何かと楽です。

現場で1発目の位置決めとか、基準になる点を決めやすい。

基本的には主測線(検討断面)が基準ですけど、それを横展開するにも楽です。

なので、基本的にあって欲しい座標値は、主測線の座標値

そして、横展開時の座標値ですね。

コレがあれば取りあえず現場ですぐに真っ直ぐの断面のヒモを張れます。

そして、それを基準に横方向にアンカーの位置を展開するか、座標で位置を決めます。

ただし、これはあくまでも法面が綺麗な場合ですね。

法面がデコボコしていた場合

ボコボコでも検討断面の上と下の座標が有った方が便利です。

コレは法面が綺麗だろうが、ボコボコだろうがヒモを引っぱります。

これは絶対ですね。

この主測線が設計断面ですから。

グラウンドアンカー工も鉄筋挿入工も設計断面(主測線)に何本打設するか?で計算されています。

なのでコレが大事です。

そして、ボコボコの場合それ以外の座標値は必要無いです。

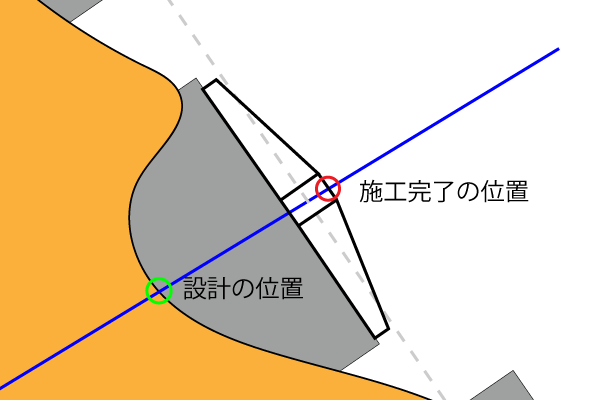

法面がボコボコだと

表面がボコボコの場合は座標値が変わります。

当初は緑の丸ですね。

完成時は赤の丸です。

完全に位置が違いますよね。

まぁ実際、法面が綺麗な場合も座標値は若干変わるので最終は意味がなくなりますがw

結論としては最初は有った方が施工時が楽です。

図面開いて座標を拾う手間が無くなるので。

特に山が綺麗な場合ですね。

最終的にはその座標値は無くなってしまいますけど。

あとは、その座標が正確かどうかって問題は有りますけどね~w

それではまた。