皆さんこんにちは。

エンタです。

先日TIG溶接(ティグ)をやっていたんですが、溶接面を付けずやっていたんです。

TIG溶接はパチパチとスイッチを押して作業するので(点付)大丈夫だろうと思っていたらとてつもなく日焼けしましたw

日中の日焼けよりも強力です。

皆様、溶接する時は装備をしっかりやりましょう!

閑話休題

水切りコンクリートについて

水切りコンクリートってやっていますよね?

さて、どの位の角度で水切を仕上げていますか?

何か基準を持って施工していますか?

水切りコンクリートの歴史って実は結構新しいのです。

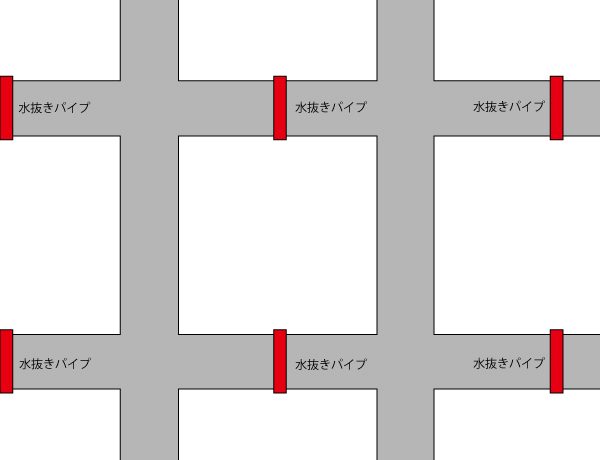

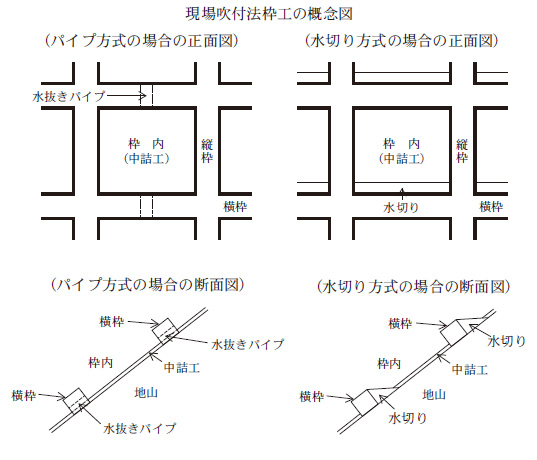

私がこの業界に入った25年前は水抜きパイプが主流でした。

と言うかコレしかなかったように思えます。(当時は私は九州地方)

それからこちらの東海地方に来てしばらく経ってから水切りコンクリートって言うのが出てきました。

水抜きパイプ問題は当時結構有ったんです。

枠に水がたまる、水がたまった部分の植生工が腐る。

パイプが詰まって滑りを助長するなどなど。

私の記憶では20年弱前くらいから出て来たような気がします(定かではありません)

人によっては結構な勾配をつけたりする方もいます。

結論から言いますと、設計図面はレベル(水平)です。

勾配をつける必要は無いって事です。

基本的に水平であれば降雨に関して言えばまず水は何も無いところに流れます。

若干基盤材が吸うでしょうが、山からも出てくるので外に向かって水は流れます。

役所も設計の段階での数量計算は水平でしか計上しませんのでいくら斜めに施工してもお金はもらえません。

お金が増える場合は法枠の設計勾配よりも勾配が寝ている場合。勾配が緩い場合は平均勾配を取り直し、

協議する事で水切りコンクリートの数量が増えて増額になります。

が、逆に枠内の数量が減るのでどっちもどっちですけど。

それではまた。

関連記事