皆さんこんにちは。

エンタです。

設計の段階で横ボーリングの水平ピッチとかってどの様に考えていますか?

法枠等の枠内に打設する場合のピッチのことです。

何か文献に載っているって事は有りませんよね?

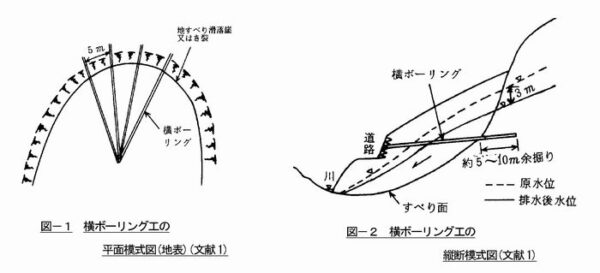

集水井の場合だと地すべり関係の資料の先端が5~10m程度と書かれています。

それが地表面の場合だとコレだ!という文言が書いていないんですよねー

地すべり防止技術指針及び同解説

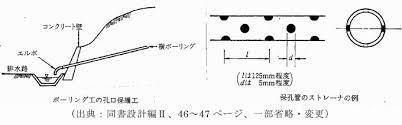

「横ボーリング工 横ボーリング工は、明暗渠工等では排除できない浅い地層の地下水を排除するもので、地形的に施工可能な場合に計画する。地下水の解析結果に基づいて横ボーリング工の径、長さ、角度等を計画することが望ましいが、横ボーリング工の先端間隔は一般に 5~10mとし、地下水の豊富な地区に集中的に計画される。 」

コレを見ても、先端間隔で5mが最低間隔長なんです。

しかし、実際は2.0mとか3.0mとか設計されている場合がありますが、アレの根拠は?

って聞かれた場合にどの様に答えていますか?

何かしら根拠があれば教えて欲しいです。

私的には、法面浅層部(せんそうぶ)は降雨等の浸透水を速やかに排出するために3.0m程度の1箇所程度設置するって考えで

2.0m~5.0m程度のピッチで打設する様にしています。

また、鉄筋挿入工と同じピッチにしたりする方がバランスも良いと考えております。

が、文献はないので開くまでも施工会社としての私見ですw

まぁ経験的にって言うのも有りでは有ると思うんですけど。

役所はやはりお金の話が絡むので好き勝手には出来ませんよね。

そういった文献をお持ちの方、もしくは何かしらの考えがある方は是非教えて下さい。

よろしくお願いします。

それではまた。

いつもメルマガを楽しませてもらっています。調査・設計屋です。

■横ボーリング工の水平間隔は5~10mを標準として行っています。

根拠は様々な文献に出ている通りかと思います。

(エンタさんの文面には”集水井の場合だと”とありましたが、示されていた根拠はすべて”横ボーリング工のもの”です(孔口部分をみてみてください)。そもそも集水井の集水ボーリングも明かりの横ボーリングも考え方は同じです)

■林務関係の設計や集水井の設計では、「管暗きょの公式」を使って、ストレーナー区間のボーリング間隔を決めることがあります。恐らく5~10mより狭い2mなどの間隔のものは、そうやって決めたのではないかと想像されます。

「管暗きょの公式」は国交省系の技術基準には出てきませんが、林野庁の「治山技術基準(地すべり防止編)」に昔から出てきます。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/kizyun/attach/pdf/gijutu_kijun-56.pdf

(最新版のR6年版だと、p.68~70です)

ご参考まで。

ありがとうございます。

非常に助かります。

管暗きょの公式を早速計算してみようと思います!

いつも楽しませてもらってます。私の記憶しているところでは、かなり前のことではありますが、日本工営の渡先生の話の中で地中の滞水を排除する場合の面的処理方法として排出口が不明瞭な場合は扇形に排水孔を配置して除去する方法をとり、排出孔が明確な場合は単独で配置してかつその帯水層が明確な場合はその層に沿って適当な間隔で配置することが望ましいと書かれていた事を記憶しております。何処の地滑り対策に関する文献だったか定かではありませんが、2mから5mの間隔というのは適当だと思います。

いつもありがとうございます。

どこの書籍か思い出して欲しいですwww

昔の書籍もどんどん無くなってきているので中古でも見つけたら買ってますw

書籍大事ですねー