皆さんこんにちは。

エンタです。

ある現場で担当者がスライムで硬さとか土質がが分かると思いますが、この現場はどうですか?

って聞かれました。

その現場の自由長から定着層まで全て泥岩。

スライムでは硬さは分かりませんし、土質は見ての通り真っ黒ですって答えましたw

そもそも、スライムで硬さや土質が分かるって誰が言ったんだろうって事になります。

するとだいたいの担当者がグラウンドアンカー工において設計変更を行う際に施工業者が協議書に書いてくるとw

施工業者担当者の気持ちは分かりますwww

私も昔そう書いた記憶があります。

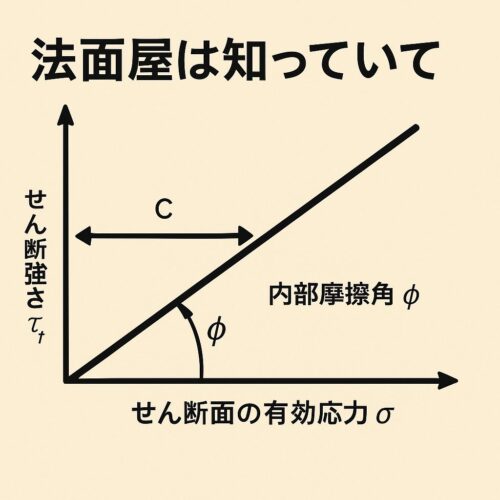

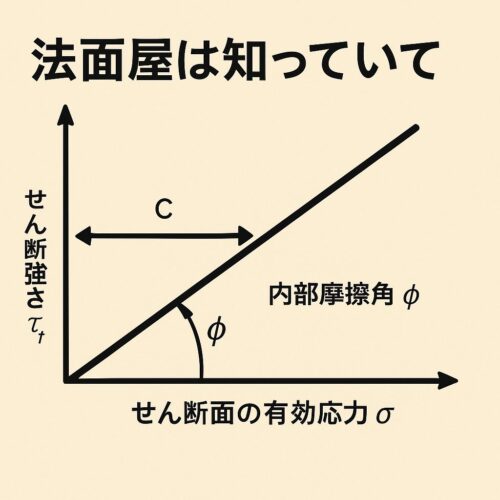

定着層があまりにも柔らかい場合や、施工したアンカーが抜けまくって定着部分の周面摩擦が取れない場合に定着層の確認をどうするのか?

って時に、調査ボーリングをもう一回行うって事はまずあり得ません。(よほどの事がない限り)

それを行うと、じゃぁその前の設計段階で行った調査ボーリングの意味が無くなって元設計を全否定してしまうことになります。

役所側も受け入れた以上は否定も出来ず、施工業者としては否定したいわけですがそれも出来ず。

結果的にはその辺はうやむやになります。

そして、定着長を伸ばしたり自由長を伸ばしたりする際にその部分の確認をスライムにて行う、って書くしか手がないと思います。

逆に言うと苦肉の策で書いたことが回り回ってココに来るという・・・

実際は取れたて柱状コアであれば硬さや土質などはよく分かりますが、削孔スライムでは分かりません。

その辺も含めて役所に言った方が良いんでしょうね。

役所からすれば周りがある程度納得し通りさえすれば良いわけですから。

まして、会計検査においてもこの辺はある意味グレーなので分かりにくいですよね。

施工側としてもそう書かざるを得ない場合、その様に施工管理します。(スライム取ったり)

と言っても分かることは色程度ですけど。

現場の矛盾を突き出すとキリが無いのですが、どこかで折り合いを付けなければ行けません。

ウソぽいけど、ウソじゃない。ダメっぽいけどダメじゃない。

この辺は役所も認識していると思いますし、施工側もしゃーなしですw

四角四面では仕事しにくくなりますからね。

私の場合は役所に全てを話した上での相談です。

○○のこう言った理由で施工が出来ない、施工不良になる可能性が高い為、イレギュラーだけどこの方法を行いたい。

しかし、○○の施工指針ではこの様に書かれているので困っていると。

とりあえず口頭で相談しそれを文書にするかどうかまで相談します。

そうすると役所や元請けが答えをくれます。

我々の公共事業においてはゼッタイに施工業者単独の考えで施工を行ってはいけないと思っています。

極端ですが施工計画書以外の施工方法は御法度という事です。

施工計画書を元に施工を行い、それが行えない場合にのみ協議を行い指示を仰ぐ。

公共事業者の基本です。

矛盾はいろいろとあるでしょうけど、矛盾を受け止めながら安全に上手く施工していきましょう!

それではまた。