皆さんこんにちは。

エンタです。

11月です。

今年も残す所2ヶ月!

寒くなってきましたが、頑張って行きましょう!

前回の続きです。

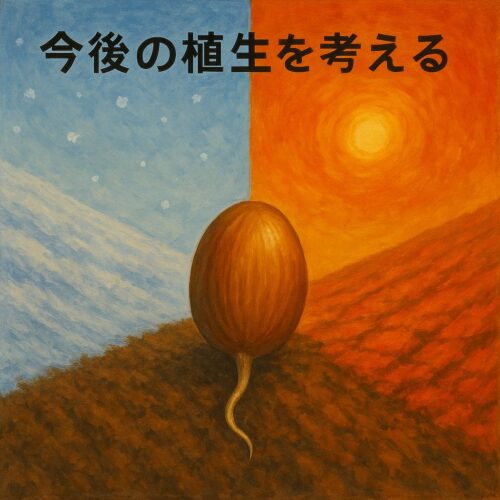

今回は前回の気温と踏まえて今後の緑化は何が良いのかを考えてみようと思います。

基本的に緑化と言えば、春、秋の施工が抜群に良いわけです。

なぜかと言うと、温度が安定しているから。

コレに尽きるんですが、ではどうするのか?

夏は焼けずに(日照り)、冬も焼けない(凍害)この対策は!?

ズバリ答えはコレです!!!

僕がもう20年近く毎年言っているこれ!

寒冷紗!!

コレが答えで救世主ですよ。

激熱の熱射の中で寒冷紗を設置した時の温度覚えていますか?

寒冷紗の中では温度が10度以上変わります!

間違いなく!

コレがあるから農作物は守られているんですよねー

冬も夏も寒冷紗を使っている理由は、夏は日射対策、冬は冷害対策(霜)な訳です。

しかし、我々が施工する法面に寒冷紗をかぶせる訳には行きません。

じゃぁどうするか?

そもそも寒冷紗になる前は何だったのか?

を考えて下さい。

何だと思いますか?

「かつて藁(わら)は農作物を寒さ・霜・乾燥・直射日光から守るための自然素材の被覆材として広く使われていました。

現代では、その役割を人工素材である寒冷紗(かんれいしゃ)が担うように。

つまり、「藁で作物を守る」という発想が進化し、より軽量で扱いやすい寒冷紗という形になったと言う事です。」

詳細解説

1. 昔の「藁」の役割

藁は日本の伝統的な農業資材で、以下のような多目的利用がされてきました。

用途 目的

霜よけ(霜除け藁)夜間の放射冷却を防ぎ、苗を保温する

乾燥防止(敷き藁)土壌の水分保持と泥はね防止

日よけ(覆い藁)強い日射による葉焼けを防ぐ

防風・防寒 風の直撃や寒波による凍害を防ぐ

つまり、藁は「自然素材のマルチ・被覆資材」の先祖格と言えます。

2. 現代の「寒冷紗」の役割

寒冷紗(ポリエステルやポリエチレン製)は、藁の機能をより均質かつ長持ちする形で代替しています。

用途 藁との共通点

保温・防霜 夜間の気温低下を防ぐ(藁の保温効果と同じ)

遮光 日差しをやわらげる(覆い藁の役割)

防虫・防鳥 風通しを保ちながら物理的に遮断(藁では難しかった点)

軽量・再利用 藁より扱いやすく、繰り返し使用可能

参考文献・出典

農研機構「農業資材における被覆材の変遷」(2018)

日本農業機械化協会『農業技術の近代化と資材革命』(2015)

文部科学省『日本農業の伝統と変遷』高等学校農業教材編(2019)

しかし、現代では藁を全体にかぶせる訳には行かないんですよねーw

まぁ物理的に植生工やった後には無理ですよね。

もうお気づきの方はいらっしゃると思いますが、ではどうする?

どういう施工が良いか?

って事で書いてみようと思います。

それではまた。