皆さんこんにちは。

エンタです。

先日ある会社の社長と話ししていて、早く帰って欲しいお客さんに対して、どの様に対応するか?

って知っていますか?

私も初めて知ったのですが、良い縁をもたらすのは玄関にほうきを立てることらしいです。

幸せをかき入れる」「邪気を払う」という意味合いで通常向きで立てることを指しているそうです。

逆に、箒が逆さに置いてある場合は「逆さ箒」と言うらしく招かざる客に早く帰ってほしい時の「まじない」だそうです!

もしも、コレがあったら・・・・・w

閑話休題

先日仮設アンカーの緊張に行ってきました。

仮設アンカーで掘削面の土圧を一時的に止めているんですが、

最近仮設アンカーの設計荷重の設定ってどうやっていますか?

計画最大荷重の設定

設計時アンカー力の1.5倍以下(仮設は1.2以下) 地震時アンカー力の1.0倍

鋼材の降伏点荷重の0.9倍

どちらか小さい方なのですが、私は設計緊張力の0.8倍程度で良いと考えています。

コレはどのグラウンドアンカーにおいても同じ事が言えるのですが、基本は抜けなきゃ良いんです。

無駄に荷重掛ける必要性ってあるのか?

ブログでも数回書いておりますが、アンカーの適性試験、確認試験の意味は適性に施工されているか?

ですよね。

そもそも抜けなきゃ適性な訳です。

それが設計ですから。

なので設計荷重が最大試験値の方が合理的に思うんです。

そして、定着はその80%程度で抑える。

100%の緊張力だと災害が起きた際の対処が出来ない

100%で止めたら地震や、大雨が起きてそれ以上の荷重が係り過負荷状態になったらどう対処しますか?

PC鋼線が切れて飛び出ない様にしますか?

周囲にアンカー増し打ちして対処しますか?

って話になりますよね。

設計でそれだと必要抑止力が足らないかも!?ってなったら1本足せば良いじゃない?

PC鋼線の性能が分かるだけで地山の事では無い

適性試験・確認試験で得られるデータは、PC鋼線の弾性変位量(ヤング係数)です。

そもそもですが、ミルシートで確認出来ますw

厳格なJIS規格で検査されています。

それを現場に持ってきて確認する試験です。

よく考えると「は?」です。

現場で1/100の精度で測る事ではありません。

抜けていなけりゃ・・・

まぁそれ以外に管理方法無いと言う事ではあるんでしょうが、コレ見て検査官が思うことは、

「抜けてなけりゃ良いんじゃない」って事だけ。

実際の現場での周面摩擦がどうこうは一切分かりませんからwww

グラウンドアンカー施工士と名乗っておきながら何なんですが、我々本当にこんな事でいいの?って思うときがあります。

私は本質を知らない方には全てお話しする様にはしていますが、(興味があれば)実際はこんなややこしい書類はあれば良いだけって感じですねw

だったら、設計緊張力の80~90%程度緊張して、大丈夫でした!っていいと思うんですよね。

グラウンドアンカー施工士の皆さんはどの様に思われますか?

それではまた。

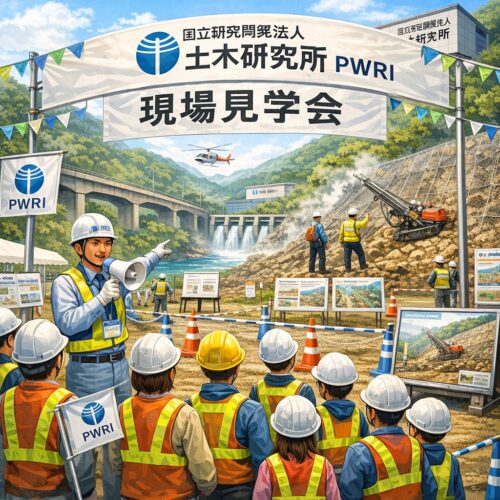

P.S 今度、うちが下請で入っている現場に土木研究所の方々をお呼びして現場見学会を行います。

丁度国交省の現場でも有るので楽しみです。

こうやって実際の現場を研究者、技術士に見て頂き今後の論文、書籍の一助となればと思っています。