皆さんこんにちは。

エンタです。

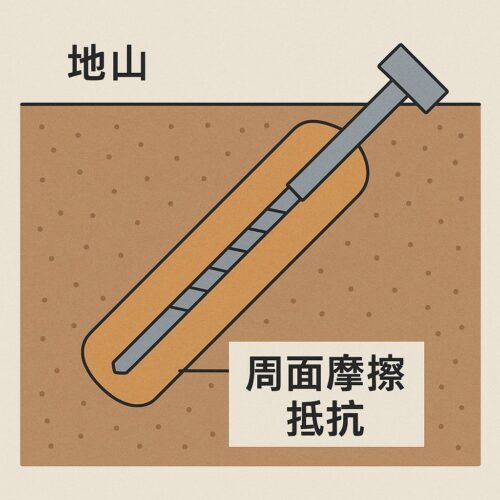

グラウンドアンカー工における周面摩擦抵抗(τ)を測る基本試験(その1)

グラウンドアンカー工における周面摩擦抵抗(τ)を測る基本試験(その2)地耐力編

前回から周面摩擦とは掛け離れて行っております。

今回は前回の続きで地耐力です。

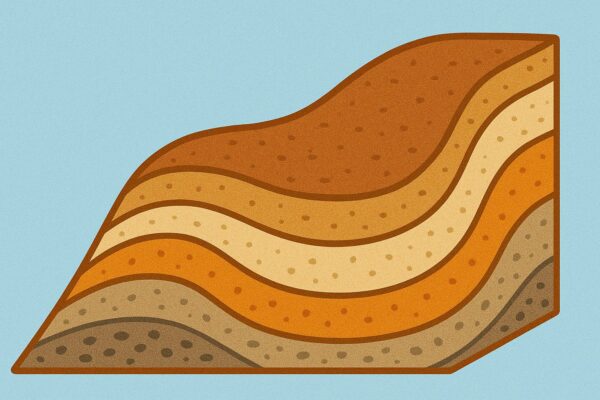

基本的に地耐力などはボーリング調査結果を元に切取り面を決め決まります。

その面がだいたいどの位の支持力を持っているか。

一般的な土質定数でも推定値はあります。

しかし、ボーリング調査も現場が大きければ2箇所3箇所と調査しますが、小さい現場だと1箇所。

場合に寄っては過去現場の近くの・・・・

実際に山を切って見ると予定よりも柔らかいってあります。

しかし、実際の現場だともうイロイロと遅い場合があります。

山を切ってから分かるとすでに遅い場合と言うのは、材料を発注してしまっていると変更が効かないんです。

地山掘削→グラウンドアンカー工打設→受圧板設置→緊張定着

地山掘削時には受圧板は注文入れています。

受圧板の変更は出来ません。

グラウンドアンカー打設後はすぐに受圧板を使います!

しかし地山の地耐力はない!

確実に沈む!!!!

さぁー困った

どうしますか??

私は過去に1度だけ経験があります。

当時は苦肉の策ではあったのですが、今思えば名案だったように思いますw

この現場ですが、周囲のグラウンドアンカーは実は地耐力が足らずに傾いているの分かると思います。

このグラウンドアンカーの施工は当時他社が施工していました。

ココはマズイと私が言っていたんですが、忠告を聞かずそのまま施工。

それが最終的に役所にもゼネコンにも指摘され、そして最終的に受圧板の裏が抜け、再施工と再設計を同じ現場内で法枠とロックボルトをやっていた私に飛び火・・・

たしかにあまりにも仕上がりも悪かったです。

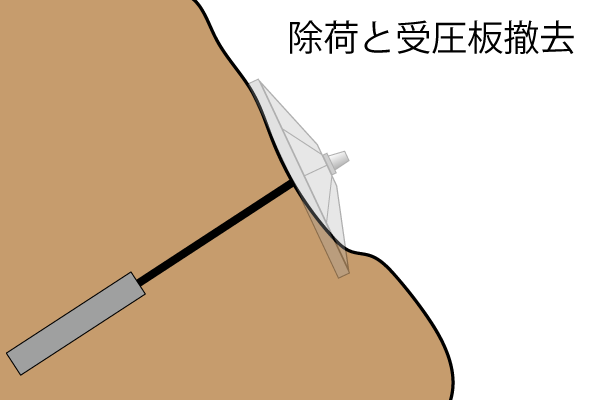

グラウンドアンカーを除荷し、現地の地耐力でも保つ様に地盤を作り直し再緊張

1,グラウンドアンカー除荷(クサビを外す)

2,受圧板の除去

3,地耐力を考え不陸調整しつつザブトン枠か、法枠、もしくは配筋してモルタル吹付等で受圧面積を確保し面を作る。

4,購入した受圧板を設置し緊張する。

これで、何とか回避ですねw

ザブトン枠等の追加工事が発生しますが、無駄が出るよりは問題無いですよね。

設計が100%正解でもないですし、予測の部分があるのでしょうがないです。

当然我々は自然を相手に施工していますから、設計はともあれ我々は現場で出来る様に施工する。

それをだいたいどの位か?って言う事を数値でわかる様にしておくと、こう言った場合でも対応出来ますよね。

前回の計算のように

そして、こう言った計算を瞬時に出来ると、デキル監督ぽくて良いですよね!!!!?

まぁ頭の片隅にでも置いておくとイイと思います。

逆に、設計側でどうしても受圧面積を確保出来る受圧板を現場に持って行けない(重量制限)とかの場合、

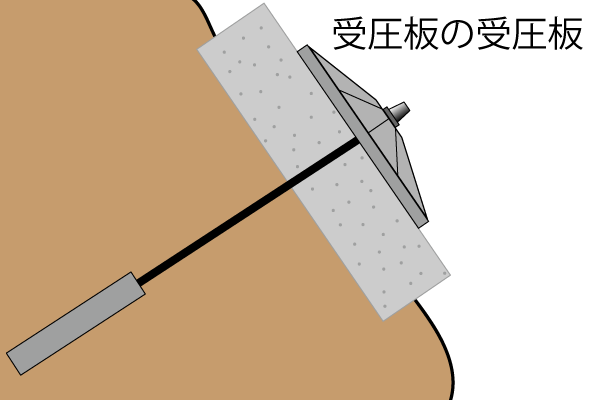

こうやって吹付で受圧板の受圧板を作るって言うのもアリです。

現場は工夫次第でいかようにも!!!?

それではまた。