皆さんこんにちは。

エンタです。

先日の続きです。

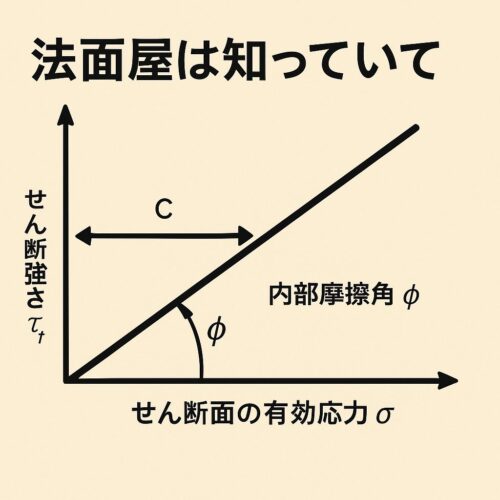

法面屋は知っていて欲しい、現場でよく使う粘着力cと内部摩擦角φの話し(その1)

実際私が全ての試験を経験したことがあるわけではありませんが、学校で習ったモノや試験室で見た経験を踏まえ書いて行きます。

なので私が全部知っているとは思わないで下さいwww(言い訳)

最低限の知識で、今回改めて調べ直して皆さんに極力分かりやすく説明出来ればと思います^^

と言っても知ってりゃ良いんじゃない?ってレベルなので素通りでも。。。。w

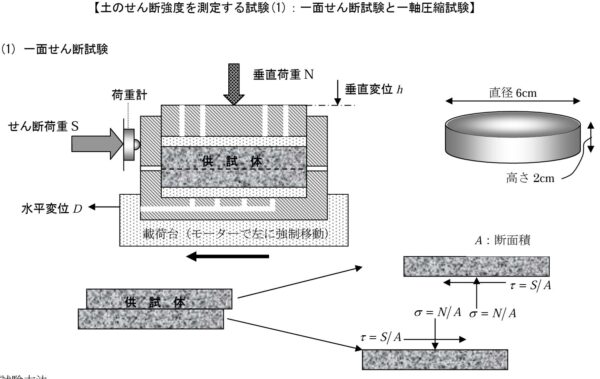

せん断力測定試験の種類と方法

一面せん断試験

試験する土・砂等の試料を直径6センチ高さ2センチの筐体に入れて上から垂直荷重を掛けつつ、上部を一定の速度で動かしていきます。

水平変位~せん断応力の関係,水平変位~垂直変位の関係を記録

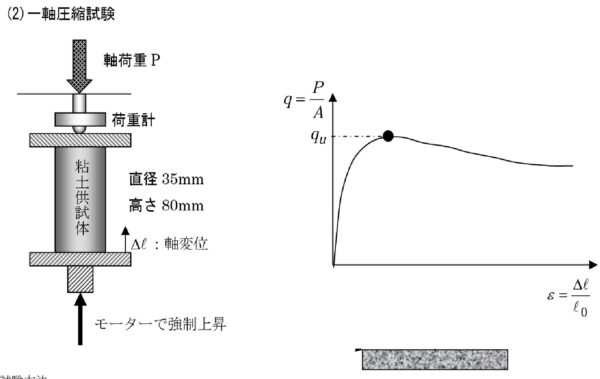

一軸圧縮試験・三軸圧縮試験

下部の台を一定に上昇させ、軸変位を測定して行く

軸変位から軸ひずみを計算、軸荷重から軸応力を計算

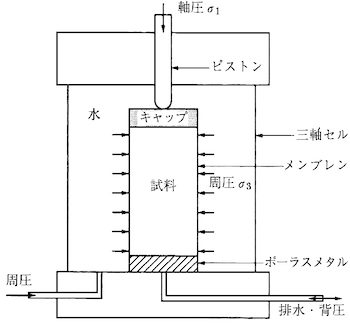

三軸は圧縮方向が3箇所に増えた試験です。

やってる事は同じですが、試料の種類が違います。

一軸は試料が自立する粘土以上のモノで、三軸は砂です。

改良土とかは一軸圧縮試験で行います。

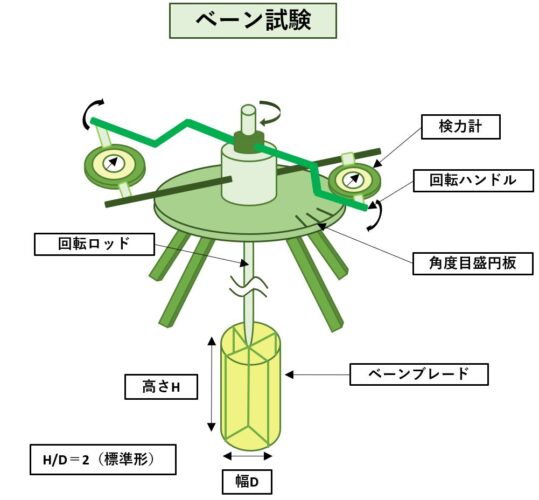

ベーン試験

ベーンブレードを地山にグリグリ回しながら入れて行きます。

その時に上部の角度計と検力計を呼んで記録していく

詳しくは↑↑↑↑↑↑↑↑↑

上記の様な試験方法で土の強さを測定しています。

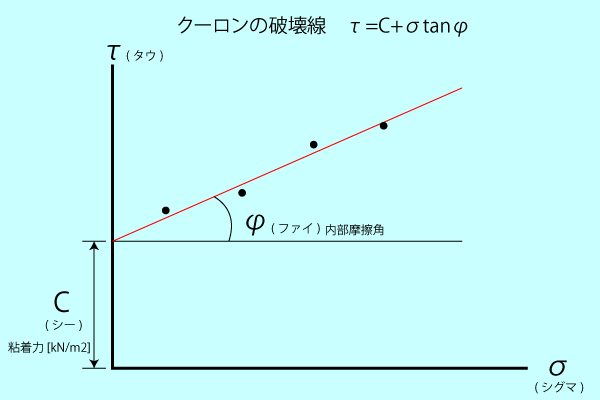

ココで求めた値が、C(シー)とφ(ファイ)になります。

この図を式にすると τ=C+σtanφ この式をクーロンの破壊線と言います。

粘着力は、土粒子のまわりの水によって粒同士がくっつく力で、細かい粒(粒子)の多い土ほど大きくなります。

φ(ファイ)は粒同士がすべりにくい性質(摩擦)を表しており、これを内部摩擦角と呼びます。

この「粘着力」と「内部摩擦角」をまとめて土の強度定数(どしつじょうすう)といいます。

荷重が掛かれば滑りにくくなるので、地山の奥に行けば行くほどすべりが発生しにくくなる方向になるという事です。

これ以上にイロイロ面倒な事が有るのですが、これ以上は気になった方が自ら調べて見て下さいw

取りあえずは最低限知っているとイイと思うので。

今回はココまででw

それではまた。