皆さんこんにちは。

エンタです。

先日の(その2)でのコメントで絵の指摘を受けましたw

絵は取り合えず皆さんが分かりやすくザックリ書いています。

そこを指摘されると、細かい役所か!?ってw

あくまでもイメージ図なのでご了承下さい。

コレが我々が施工する施工図とかで有ればガッツリと縮尺合わせて書きます。

絵心の等の問題も有るので、ご勘弁を^^

前回の続きです。

2,ブロック積み

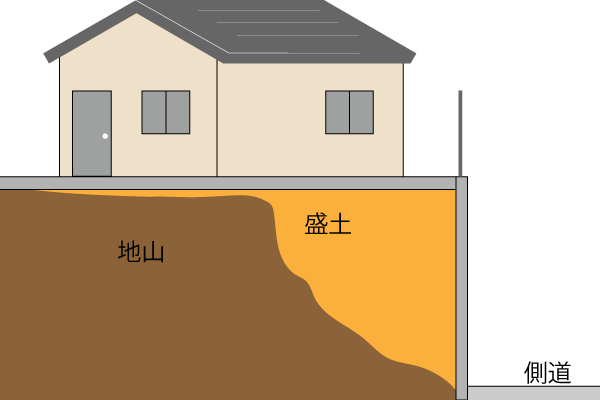

そもそもが擁壁でも無く、受圧構造物としてはアウトな訳ですが、コレをじゃぁどうする!?

って考えた時に、まず抑止工!

まず物理的に崩壊させない!

って事を考えます。

土圧を押さえる。

そして抑制工!

土圧が掛からないようにする。

って事に尽きます。

恐らく法面の技術者であればそう考えるのではないでしょうか?

ブロックどうするよ?って思いますよね。

ブロック自体は受圧構造物として成して無いのでそのままそれは土砂として考えます。

なので、有ってもイイし無くても良いのですが、取りあえずあるのでそのまま。

ブロックの上から残存型枠などを使って補強出来ればもっと良いのですが、基礎や用地の問題もあるので今回は触りません

。

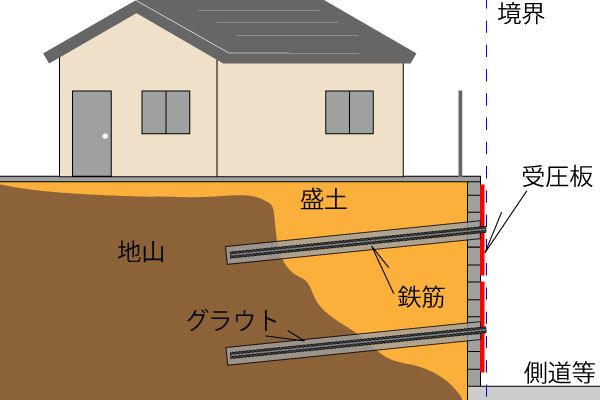

鉄筋挿入工

コレが抑止工と言われる工法です。

削孔径:φ65~を穿孔し、そこに鉄筋を挿入しグラウト(セメントミルク)で固めます。

土砂部に高強度の鉄筋と、高強度のグラウトでを注入します。

仮に土砂部に空隙(すきま)が有ったとしても、グラウトを注入する事で充填されます。

過去に弊社で注入した時にセメント180袋(1袋25kgで全部で3.65m3)入った現場があり非常にドン引きしました・・・(そんなに見込んでないw)

地山とグラウト、グラウトと鉄筋の摩擦で周囲の土砂を引き止めます!

絵の赤い部分が受圧板です。

土からの圧力を受け止めます。

この受圧板は我々が公共事業において一般的に使用する製品です。

代表的なモノであれば、こちらです。

一旦、抑止工で崩壊を止めます。

この工法は公共事業でも一般工法なので役所でも開発許可が下ります。

もしも、レッドゾーンの地域であれば設計計算し検討後であればイエローゾーンになるかも!?

設計計算の際はその地域の一番低い値(N値)を使用した方が安全側ではないかと考えます。

土質調査サンプリングする訳にも行かないので。(お金の問題)

国土地盤情報で近隣データ見ても良いです。

その際は出来る限り悪いデータを取った方が安全だという事です。

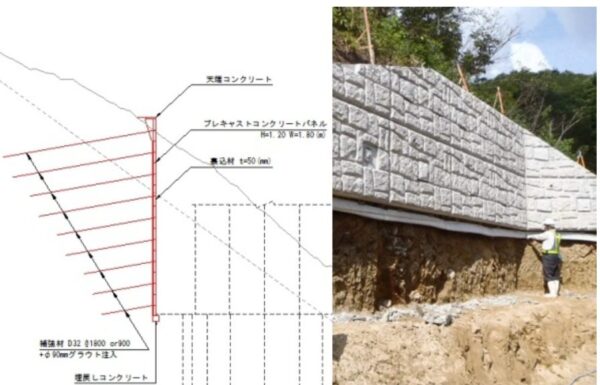

各地の大震災でも崩壊しなかったパンウォール工法も同じ様な工法です。(表面はRCですが理論は同じ)

(参考までにパンウォール工法は調べて頂ければいくらでも出て来ます。)

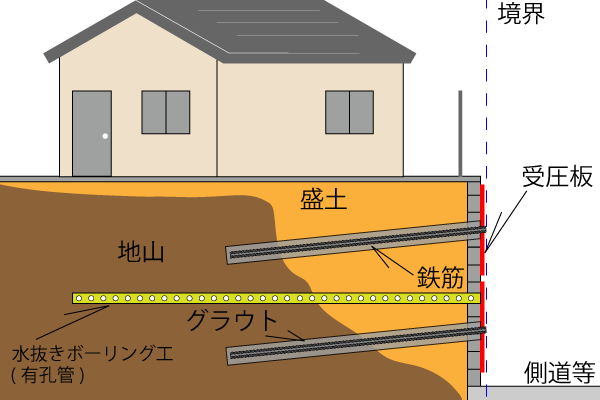

水平ボーリング工

コレは抑制工と言われる工法です。

絵は大げさに描いていますが、私が設計する際は4mくらいは入れます。

有孔管になっていて、VP40に穴が空いています。

突発的な大雨や降雨などで擁壁内に水がドンドン溜まっても、この長い水抜きが全ての水圧を吸収し排出してくれます。

仮に擁壁の横延長が長くても2mピッチ・3mピッチで打設する事でかなり効果を発揮します。

一般住宅の擁壁の水抜きでは用が足らないんです。

表面のみにφ75以上の塩ビパイプだけですからね~

我々法面屋からすればもっと奥から!

コレが山の崩壊だと考えたらもっと奥から早い段階で水を抜く!

過剰間隙水圧をとにかく下げる!

仮設水抜きボーリングを打つ事で事前に崩壊を防ぐ事が出来て、かつ継続的に崩壊から守る!

水が溜まって土圧が増していく前に水を抜く。

そうする事で土圧がかからない!

住宅メーカーの方によく言うんですが、なかなか分かってくれないw

住宅の基礎を作る前に地下排水用の暗渠を入れておくだけで良いのにって思っています。

水抜きパイプを奥まで延長するだけなんですけどね。

以上がブロック擁壁の崩壊対策でした。

基本的に、この2つの工法で全て対応していくイメージにはなりますが、最後までお付き合い下さいw

最終的にお金の事も書いて行きます。

それではまた。

受圧板の厚みで越境する現場が非常に多く(民地擁壁)現実

的には不可能な施工方法と思いますが、、、

ありがとうございます

弊社で施工しているところは用地境界まで5㎝程度余裕がありました

5㎝だとギリギリ入ります

境界ギリギリだと厳しい部分もあるかもしれません

また、水抜きボーリング工であれば表面よりも奥に設置出来るため越境しないです

出来る出来ないの確認は必要です