皆さんこんにちは。

エンタです。

無料ユーザー登録をされている方へ

登録したメールアドレスへ必ず確認メールが行きます!

確認メールを必ずクリックしないと登録完了出来ません!

もしかしたら迷惑メールに行っている可能性があるのでご確認ください。

前回の続きです。

3,L型擁壁

L型擁壁の絵はご指摘いただいて若干修正しましたw

あくまでも概略図ですからご了承下さい。

土木でのL型擁壁の動画です。

私の大先輩の現場です。

コレが現場打ちでのL型擁壁。

これ以外にも2次製品のL型擁壁というのが有ります。

2次製品というのは、簡単に書くと工場で作って現場に持ってきて据え付けるものになります。

基本構造は同じですが、施工までの日数短縮等で2次製品はよく使われます。

こんなもんが倒れるのか?って思われますよね。

倒れます!

この現場は2次製品のL型擁壁で、下部にクラックが入っていました。

そして、3cmほど部分的に倒れていました。

しかも、このお宅は住宅用の摩擦杭まで打ってあり杭を避けながらの施工でした。

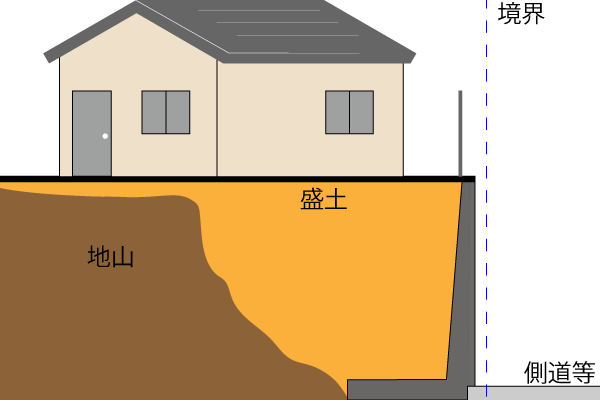

杭があるという事は家からの土圧よりも埋め立てた盛土の土圧が予定よりも大きくなったと言う事です。

実際には大雨後にクラックが入ったそうです。(家主談)

倒れたモノを押すことはすでに出来ないので、それ以上行かない様に(土圧に耐えられる様に)施工です。

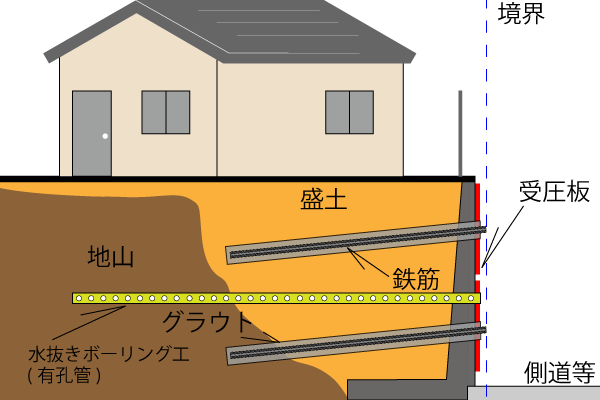

ここは狭小の場所で後ろに1m程度しか場所が取れなかったので自穿孔式ロックボルト(鉄筋挿入工)での施工です。

狭い場所や、広い場所に応じて施工方法は変わり、施工の金額も変わってきます。

狭ければ狭いほど施工能率が下がるので、金額はあがります。

機械が使えれば作業効率も上がり、施工費は低くなる方向です。

また隣のお宅(土地)に入る必要があり仮にお隣さんと揉めてるとちょっと面倒くさいやり取りが・・・w

その辺は施主で調整してもらうしかないですね。

どの擁壁も基本は同じ!

鉄筋挿入工+水抜きボーリング工

コレで今までの擁壁よりも頑強に補強出来ます。

ある程度崩壊が進行していても、出来る事は多々有ります。

気をつけてほしいのが、

相談した業者が「やり直すしか方法はない」と言う業者。

公共事業者じゃなく、設計計算が出来無い業者。

コンクリートで隠そうとする業者w

なぜコンクリートで隠してはいけないか!?ってその後何が起きても隠してしまっているので状況判断がしにくいと言うことです。

youtubeでさも専門業者を語っている業者は十分気を付けてほしいです。

と言っても私も擁壁の専門ではありませんが、

公共事業において擁壁崩壊対策やこの程度の小崩壊は常に仕事としてやっています。

法面も擁壁も同じだと思っているので同じでしょう。

法面屋からすればそう大した話ではないはずです!

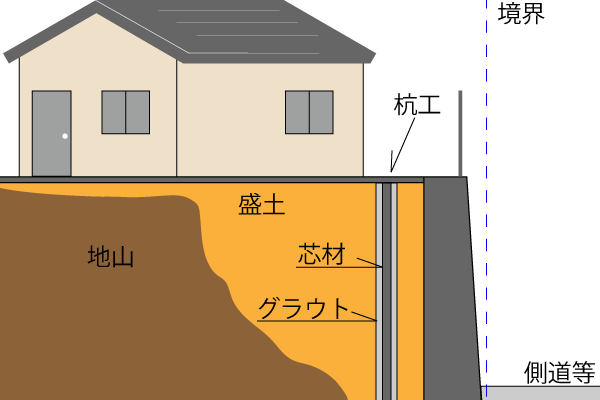

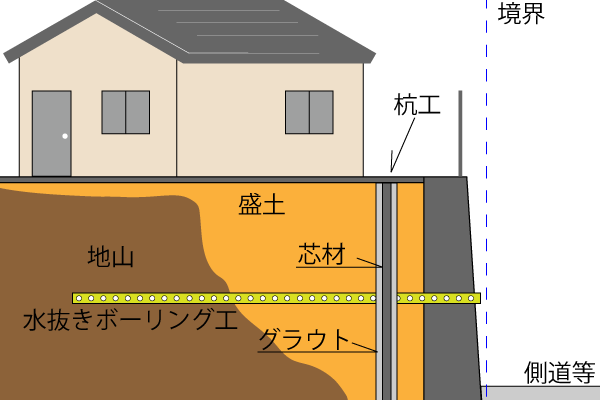

家の庭にスペースがある場合、杭を打つことが出来れば擁壁側に対する土圧を軽減することが出来ます。

杭のサイズは鉄筋挿入工と同じ様にφ65~φ135くらいです。

太い方が打設ピッチを長く出来ますが、金額との一長一短です。

あくまでも庭側に機械を乗せられたらと言う施工です。

打設長さは出来るだけ地山(しっかりした地盤)打設し土圧を分散させます。

水抜き工があればなおよしです!

杭と杭の間を縫って打ちます。

杭で抑止し、水抜きで抑制する。

この水抜きボーリング工は基本的には地すべり対策工の1つで、我々は通常山の中で50mとか100mの水抜きを山に打設しています。

地すべり崩壊の原因である水を抜く!

基本中の基本です。

こう言った住宅擁壁補強でも水抜きは必須だという事がよく分かりますよね?

一般の方はよく分からないと思いますが、我々法面屋の仕事は山の崩壊を止める仕事です。

写真の様な崖や斜面を止める仕事です。

それを住宅擁壁にも応用しているだけなのでそんな難しい事ではありません

ただし、正しい設計と考えを持って施工しないとトンデモナイ事になるので気を付け下さい。

設計計算書は必須です!(開発許可時は特に)

次回はお金の事や最小施工可能幅などを書いてみようと思います。

それではまた。

P.S

先日からGoogleのNEWSに載っているようで、

一般の方も沢山見て頂いているため専門的よりも一般の方にも分かりやすく書いています。

このブログの常連の方々は法面のプロが多いので今後こう言った仕事も出てくる可能性があると思って見て頂ければと思っています。