皆さんこんにちは。

エンタです。

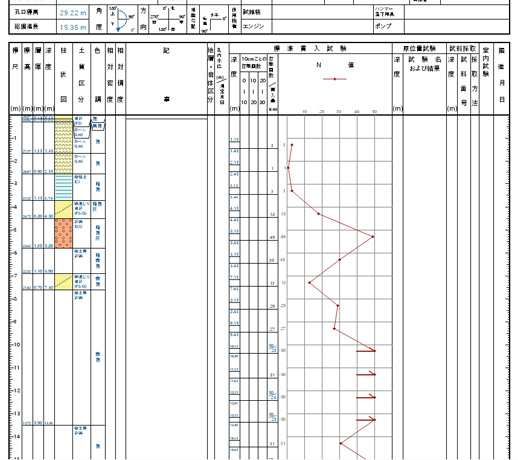

柱状図を見て設計するんですが、どこのどの地層部分に定着させるとか考えます。

当然経済性が優先されるわけです。

しかし、実際の地層と何だか全然違う層が出てくる場合も結構有ります。

特に、粘土系ですね。

設計はシルト層でもほぼ粘土よりのシルトだったり。

砂混じりシルトでも砂なかったりw

そうなって来ると、定着長大丈夫か?

ってなりますw

実際抜けないかがホント心配になるんです。

まぁ抜けたら抜けたで設計ミスしました。やり直しします!って自社設計、自社施工なら言えます。

しかし、コレがコンサルが設計した案件の場合そう上手くも行きません。

コンサルや役所は施工ミスを指摘してくるでしょう。

しかし、実際の施工ミスはグラウンドアンカー工の様な単純施工ではなかなか無いのが現状です。

普通に考えて、穴掘って、鋼線入れてグラウト入れる。

ココでのミスポイントとしては、

1,PC鋼線を入れる際に定着部にグリスを鋼線の広い範囲で付けた。

2,定着部に泥やゴミが大量に付着した。

3,PC鋼線のエポキシの不良(メーカーは認めない事が多いが、実際エポキシ取れる事がある。)

グラウト注入において、

1,グラウトが薄い、1バッチ8袋練りの場合7袋しか入っていない。

2,水が多い

3,グラウトが硬い場合水で薄める。

4,グラウトになぜか有機物等が入ってしまう。

などなどですが、確率は非常に薄いです。

立会でもミスを認められるほどの工程数が無いわけです。

役所はコンサルのミスを認めてしまうと納品された成果物を検査して受け取っているわけなので、

役所の成果物を否定してしまうことになるわけです。

まして、それを元に工事発注しているので。(設計は何だったんだ?ってなる)

決してコンサルが悪いとは言いませんが、

最近はコンサル技術者の土質定数の読違いや勘違いが多く見られる様です。(よく聞く)

あまりにも施工土質と違う感じはします。(施工業者としては)

完全に正確に読めとはさすがに言えませんが、昔よりもナンダカナーって思う事が多めですね。

逆に考えれば、そう言う特殊な土質の所ばかり(工事)が現在残っている可能性もありますけどw

まぁとにかく土質の変化は施工業者には結構こたえますね。

抜けるリスクが多くなりますからね。

そして、施工ミスを言われる可能性も凄く高くなりますからwww

抜けるならボッコボッコ抜けた方が設計ミスで言いやすいのですが。。。。w

そんな意味で目で見えない所で仕事するって難しいのかも知れないですね。

それではまた。

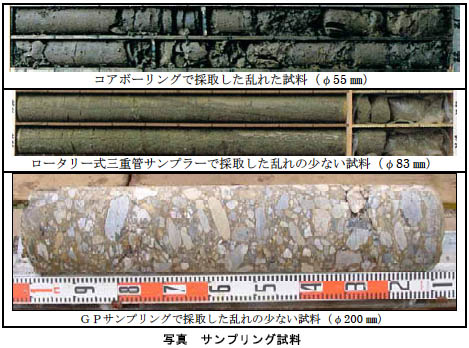

こんばんわ。この柱状図を見て定着長、定着部を考えるのですか、かなり大変ですね;; ↑の柱状図ですと岩用じゃなくて土用みたいですので情報量がかなり少ないと思います。記事も書いてるのか?消してるのか?気になる所です。地質調査はボーリング機長の腕でかなりかわり、また掘った機長じゃない人か掘った機長を知らない人が柱状図を起こすとこれまたかわります。できれば柱状図、コア箱(コア写真)を観察しながら定着長、定着部を考えれば少しは考えがまとまりやすいと思います。建設コンサルも知識がすごい方が退職されているようなので、間違いや勘違いがあるようです。

お疲れ様です。

うちの場合出てきたデータを元に設計をするしかないのでそれが全てですね。

載ってる写真は関係無い所です。

実際は柱状図のN値と土質定数で判断しております。

この辺は経験によるところがあるので人それぞれですね。

建設コンサルも最近ではベテランがドンドン退職されているようで大変だそうです。

まぁ我々は専門業としてその手伝いが出来ればと思っています。

来年もよろしくお願いします。