皆さんこんにちは。

エンタです。

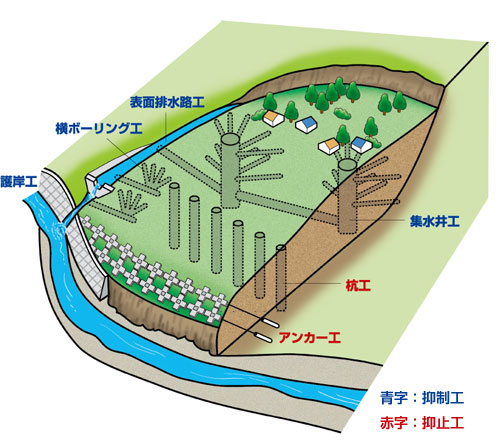

今回は、斜面安定の3巨頭を比較してみようと思います。

(この絵を描くのに1時間も・・・・w)

がけ崩れ・地すべりなど法面(斜面)災害の対策工法としてよく耳にする、

「鉄筋挿入工」「グラウンドアンカー」「抑止杭」

俗に抑止工のこの三大巨頭!!

いずれも“地山を安定させる”という目的は同じですが、適用条件や機能、コストに大きな違いがあります。

今回は、それぞれの工法の違い・使い分け・設計上のポイントを解説してみます。

あくまでも新人さん向けの話しなのでザックリなのでご参考までに^^

🔧 ざっくり比較表

| 項目 | 鉄筋挿入工 | グラウンドアンカー | 抑止杭 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 地山の補強(せん断抵抗UP) | すべり面の抵抗力付与 | 地すべり全体の押さえ込み |

| 主な構造 | 鋼棒+セメントミルク充填 | PC鋼より線+定着体+緊張力(セメントミルク) | 杭(RC or 鋼管)を地中深く(モルタル) |

| 主な対象 | 崖崩れ・小規模地すべり | 中~大規模地すべり | 大規模地すべり |

| 引張力の活用 | なし(自重+摩擦) | あり(緊張力をかける) | なし |

| 施工機械 | 吊り下げ式・スキッド・手堀 | ロータリーパーカッション(スキッド・クローラー) | 杭打機(大口径ボーリング)ダウンザホールハンマー |

| 維持管理 | ほぼ不要 | 定期的な緊張力測定必要 | ほぼ無理(地下確認困難) |

| コスト | 比較的安価 | 中~高コスト | 高コスト |

① 鉄筋挿入工(Self-drilling Bar/ Lockbolt)

概要:

斜面に鋼棒(鉄筋)を挿入し、セメントミルク(グラウト)で固定することで、地山の一体性を高め、せん断強度を向上させる工法。

特徴:

-

引張力をかけず「受動的」に地山を補強

-

地すべりというより「斜面崩壊」の対策に有効

-

比較的浅いすべり面や亀裂に対応

- 表層滑り、比較的浅い滑りに対応 疑似擁壁化

メリット:

-

コストが安価

-

軽削孔機・手堀でも施工可能で、狭い現場でも対応可

-

維持管理ほぼ不要

デメリット:

-

効果が限定的(深層すべり面には不向き)

-

自重と摩擦による補強のみ

② グラウンドアンカー(Ground Anchor)

概要:

すべり面より深くまでアンカー体(PC鋼線)を挿入し、緊張力を与えて地山を「引っ張って」抑える工法

特徴:

-

アクティブ(能動的)な工法

-

中~深層すべり面にも有効

-

緊張力をかけることで“即効性”がある

メリット:

-

深いすべり面にも対応可能

-

他工法と組合せて使える(法枠などの受圧構造物+グラウンドアンカーなど)

-

効果が数値化でき、設計自由度が高い

デメリット:

-

-

高コスト。

-

緊張力の維持管理が必要(計測装置など)最近では特に頭部の管理

-

1t~18t程度の専用削孔機が必要、施工に制限がある

-

③ 抑止杭(杭式地すべり防止工)

概要:

鋼管やRC杭をすべり面に対して直交するように打ち込み、地すべりを物理的に「せき止める」工法

特徴:

-

地すべり全体の押さえ込み

-

杭の曲げ抵抗やせん断抵抗で移動を止める

-

長期対策として採用される

メリット:

-

抑止力が強く、大規模地すべりにも対応

-

維持管理が少ない(基本メンテフリー)

-

安定効果が物理的に明確

デメリット:

-

非常に高コスト

-

大規模施工(大型ボーリングマシーン・ダウンザホールハンマー・地質調査必須)

-

地中障害物が多い場合は困難

🏗️ 実際の使い分け

| 現場状況 | 推奨工法 |

|---|---|

| 崖崩れ・風化斜面での補強・掘削時の逆巻施工 | 鉄筋挿入工 |

| すべり面が深く、移動量も大きい・鉄筋挿入工を減らす為に | グラウンドアンカー |

| 幅広く押さえたい大規模地すべり | 抑止杭 |

| 他工法との組合せが必要なケース | アンカー+法枠 or アンカー+杭or杭+集水井など |

📝施工性・対象すべりに応じて選択!

-

小規模・浅層 → 鉄筋挿入工

-

中規模・中層 → グラウンドアンカー

-

大規模・深層 → 抑止杭

こんな雰囲気で知っていればだいたい問題無いと思います。

詳しくは現場で実際に施工しているともっと詳しくなりますよ。

現場と書籍を熟読して見るともっともっと面白い土木の世界にドップリです!!

それではまた。