皆さんこんにちは。

エンタです。

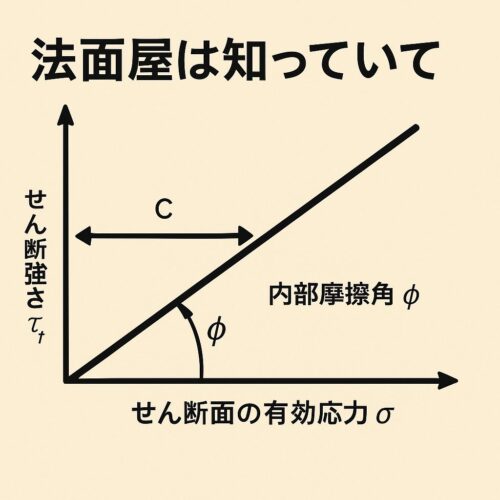

法面屋は知っていて欲しい、現場でよく使う粘着力cと内部摩擦角φの話し(その1)

法面屋は知っていて欲しい、現場でよく使う粘着力cと内部摩擦角φの話し(その1)

前回は土の強さの事を書きました。

で、今回は粘着力c(kN/m2)を掘り下げていきます。

粘着力の定義

粘着力(cohesion, 記号:c)とは、土粒子どうしが相互にくっつこうとする力を数値化したものです。

単位は kN/m² で表され、地盤の強度特性を評価する際に欠かせない指標です。

この「くっつき力」が大きければ、法面や掘削面は崩壊しにくく、逆に小さい場合は土砂が自立できずに崩れやすくなります。

粘着力のイメージ

砂質土(乾燥砂) → 粘着力 ≒ 0、サラサラで崩れやすい。

粘性土(粘土質) → 粘着力が大きい、壁面が自立しやすい。

例えば、砂場で「砂だんご」を作るとき、乾いた砂では形が保てませんが、水分を含んだ砂や粘土なら固まります。

この「固まる性質」が 粘着力 ってことですね。

数値の意味

例えば、c = 20 kN/m² の場合、

1㎡のせん断面に対して、20 kN(約2トン)の力で土が崩れないように保持していることを意味します。

具体的なイメージは1 m² のせん断面を考えると、

20 kN ≒ 2,000 kgf(約2トン)の荷重 に対して、崩壊せずに耐えられる“付加的な強さ”を持っている。

この強さは「有効応力(σ’)」や「摩擦角(φ)」がゼロであっても存在する“粘着成分”として現れます。

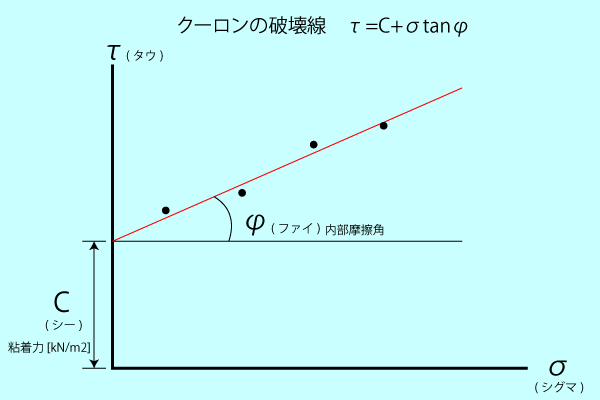

せん断強さ式:=+σ′⋅tan

ここで σ’ = 0 のときでも、τ = c となり、20 kN/m² の抵抗力が発現する。

設計上はモール・クーロン破壊基準に基づき、

せん断強さ τ = c + σ’・tanφ(ここで σ’:有効応力、φ:内部摩擦角)として評価され、c はその中の「一定の粘着成分」として扱われます。

なぜこれが重要か?

法面安定計算:粘着力が大きければ安定度が高くなる。

掘削の可否:自立時間の推定に必要。

基礎地盤設計:支持力・すべり破壊の判定に必須。

特に、現場では 粘着力がゼロに近い砂質土 か、大きな粘着力を持つ粘性土 かを見極めることが、施工段階での重要ポイントになります。

粘着力 c[kN/m²]= 土が持つくっつき力。

砂質土ではほぼゼロ、粘土では大きい。

数式では「モール・クーロンの式」の定数。

法面での安定計算では必須項目。

そして技術者として押さえておきたいのは、c は土の種類や含水比によって大きく変化するという事。

だからこそ水を抜く!って事の重要性が分かりますよね。

それではまた。